住宅価格の高騰が続く中、家の購入が難しい時代に突入してきました。

購入を見送った消費者は賃貸を選択するようになり、近年はファミリー向けの賃貸物件の需要が強まっています。

その結果、ファミリー向け賃貸は明確な“貸し手市場”へと転換しています。

賃貸住宅は家賃も上がってきており、いま家を貸せば、高い賃料設定でも入居が決まりやすく、資産を効率的に活かすチャンスです。

家を探している需要者は購入を諦めたファミリー世帯が多いため、中古であっても戸建てや分譲マンションが賃貸市場で求められています。

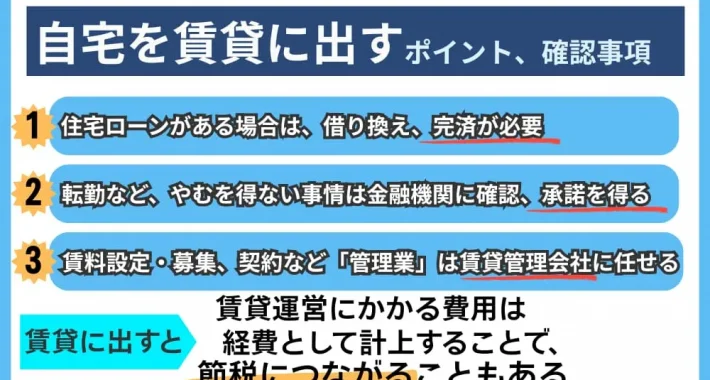

一般の人が所有している住宅を貸すには、どのように進めていけば良いのでしょうか。

この記事では「ファミリー物件の賃貸」に関し、市場動向や貸すメリット、手順、貸し出す際の注意点等について解説します。

目次

1.家が買えない時代に!需要は購入から賃貸にシフト

近年は、2LDKや3LDKのようなファミリー向けの賃貸物件の需要が高まっています。最初にファミリー向け賃貸物件の取り巻く市場環境について解説します。

1-1.上昇し続ける住宅価格

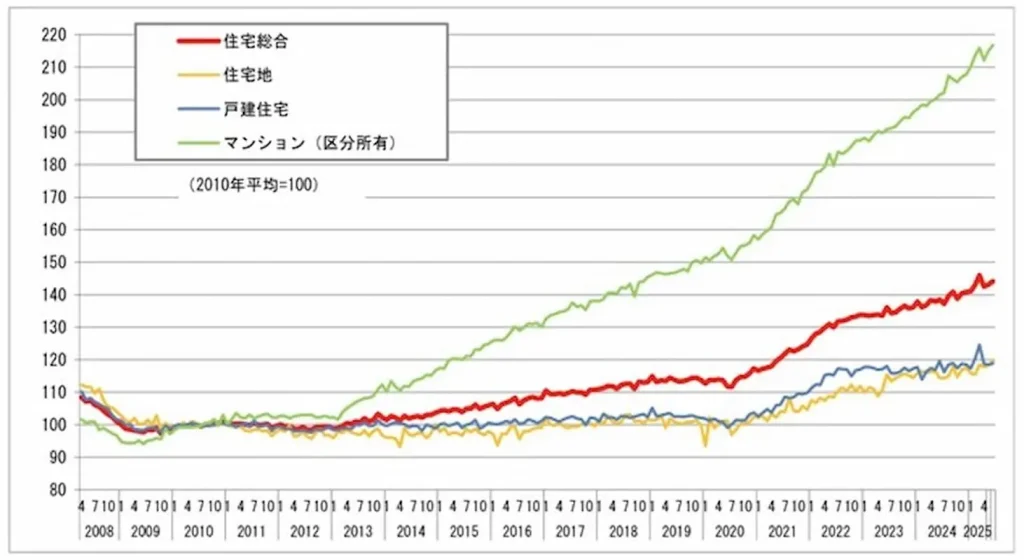

日本の不動産価格は、2013年頃から行われた日銀の低金利政策により価格が上昇し続けています。

以下に、不動産の値動きを示す不動産価格指数の推移を示します。

参考:不動産価格指数(令和7年6月・令和7年第2四半期分) [国土交通省]

住宅価格は全般的に上がっており、特にマンション価格が顕著に上昇しています。

株式会社不動産経済研究所※によれば、2025年8月における首都圏の新築マンションの平均価格は「1億325万円」となっています。

参考:首都圏 新築分譲マンション市場動向 2025年8月 [株式会社不動産経済研究所]

首都圏では新築マンションの平均価格が1億円を超えており、もはや新築マンションの購入がかなり難しい価格帯となっています。

また、株式会社東京カンテイ※によると、2025年8月における東京23区の中古マンションの平均価格は「1億721万円」です。

参考:市況レポート: 70㎡換算価格推移 [東京カンテイ]

東京23区は中古マンションですら平均価格が1億円を超えており、中古マンションも容易に購入できない価格帯となっています。

このように、近年はマンション価格が極めて高くなっていることから、購入を見送り賃貸物件を借りる人が増えているのです。

1-2.高まるファミリー世帯の家賃

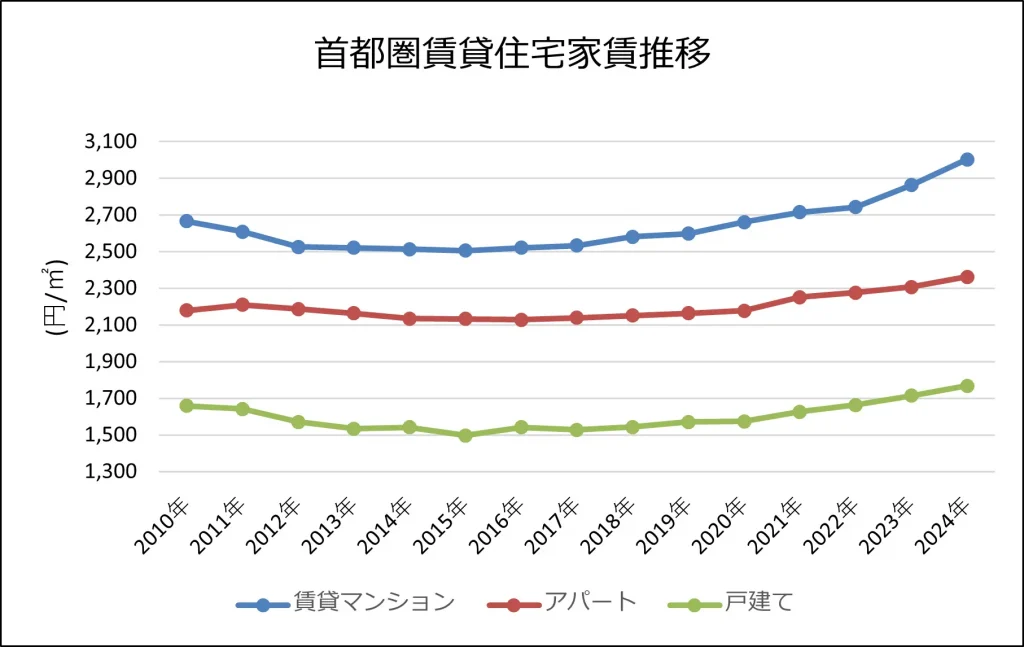

住宅の購入を見送った人が賃貸市場に流れ込んでくることから、住宅の家賃相場は徐々に上昇しています。以下に、首都圏における住宅の賃料の推移を示します。

参考:レインズデータライブラリー [公益財団法人東日本不動産流通機構]

首都圏の住宅の家賃は、2015~2016年頃から上昇傾向が続いています。

上図の中で、戸建て賃貸の2024年における平均面積は76.96平米であり、基本的にファミリー世帯だけをターゲットとした賃貸物件の統計です。

戸建て賃貸の家賃は2015年が底値であり、2024年は2015年と比較すると家賃が約1.2倍上昇しています。

このように、ファミリー世帯をターゲットとした物件でも、家賃が確実に上昇傾向にあることが分かります。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士

【ワンポイントアドバイス】

家賃は価格の遅行指数とされており、価格に遅れて動くことが特徴です。住宅の価格は上昇傾向が続いていることから、家賃も引き続き上昇することが見込まれます。

2.今こそ貸すべき!家を貸すことが有利な理由

分譲マンションや戸建てに関わらず、ファミリー向けの物件は賃貸に出すチャンスが広がっています。

この章では、今こそ家を貸すべき理由について解説します。

2-1.ファミリー世帯の需要が捉えやすくなった

一般的に、従来から賃貸需要はファミリー世帯よりも単身世帯の方が強いとされていました。

理由としては、単身世帯はわざわざ住宅ローンを組んでまでワンルームマンションを買う人が少ないからです。

単身者は購入よりも賃貸を選びやすいため、必然的に賃貸需要はファミリー世帯よりも単身世帯の方が強くなります。

しかしながら、昨今は住宅価格の高騰により、購入需要の強かったファミリー世帯が賃貸市場へ流れてくるようになった点が大きな変化です。

そのため、従来よりもファミリー世帯の賃貸需要が強くなっており、ファミリー世帯向けの物件でも貸しやすくなっています。

2-2.中古住宅は新築住宅よりも広い傾向がある

住宅価格の高騰を受け、最近の新築物件は販売価格を抑えるために面積が小さくなっている傾向があります。

例えば、3LDKなら70平米台が当たり前であった地域において、60平米台の物件が供給されている状況です。

そのため、同じ間取りで比べると築年数の古い物件の方が面積は広いといった傾向が見られるようになりました。

面積の狭さは住みにくさに直結するため、特に家財道具の多いファミリー世帯には狭い物件は敬遠されがちです。

一般的には中古物件よりも新築物件の方が好まれますが、最近の中古物件は面積が広いという強みがあり、以前よりも相対的に選ばれやすくなっています。

2-3.新築物件の供給が減りつつある

直近1~2年の傾向として、建築費があまりにも高騰していることから、分譲マンションの新築プロジェクトが延期または中止される動きが出始めています。

理由としては、建築費の高騰により分譲マンションの価格が高くなり過ぎると、デベロッパーが売れ残りリスクを敬遠するからです。

特に実需を中心とする郊外や地方都市の再開発では、分譲マンションの売れ残りリスクが懸念されることから、デベロッパーが足踏みをしています。

新築プロジェクトが中止されると、必然的に新築物件の供給が減ります。強力な競合物件の出現が抑えられることで、以前よりも中古物件が貸しやすくなっているのです。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士

【ワンポイントアドバイス】

建築費の高騰により、アパートも供給がされにくくなってきました。賃貸物件の供給量が減ることで需給のバランスが崩れにくくなり、既存の物件にチャンスが広がってきたといえます。

3.家を貸すことのメリット

この章では、家を貸すことのメリットについて解説します。

3-1.家賃収入を得られる

家を貸すと、家賃収入を得られる点がメリットです。

株式のように売らないと儲からないというものではなく、入居者がいれば毎月、着実に現金が入ってきます。

また、家賃は収益の見通しが立てやすい安定収入であるため、生活費の下支えをする年金のような役割も果たします。

3-2.維持費の負担を軽減できる

家は保有しているだけでも固定資産税や損害保険料といった維持費が発生します。

一般的に家賃収入は、これらの維持費を上回ることになります。

そのため、家を貸すことで維持費の負担感を和らげるという効果があります。

3-3.家の価値を自然に維持できる

家は、定期的な換気や排水をしないと傷む性質があります。

換気をしないとカビが生え、排水をしないと排水トラップ(S字状の配管のこと)にある封水が蒸発して下水からの汚臭が部屋に充満してしまいます。

家を貸せば、借主が自然と換気や排水を行うため、空き家にするよりも家に与えるダメージを抑えられることから資産の価値を自然と維持することができます。

3-4.インフレ対策となる

物価が高騰している状況においては、現金の価値が下がり不動産の価値が上がっていきます。

そのため、家を売却すると資産を今後価値が下がっていく現金に換えることになってしまいます。インフレ下では、家を保有したままにすることが、インフレ対策となります。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士

【ワンポイントアドバイス】

資産家の方は、不動産を賃貸に出すことで相続税対策となります。理由としては、同じ時価である場合、現金よりも収益物件の方が相続税評価額は低いからです。売らずに貸すことをおすすめします。

関連記事

自宅を賃貸に出すメリット・デメリット14選!費用・税金・住宅ローンの注意点と手順を解説

4.貸しやすいファミリー物件の特徴

この章では、貸しやすいファミリー物件の特徴について解説します。

4-1.通勤がしやすい

通勤がしやすいエリアにある物件は、貸しやすいです。

近年は共働き世帯が増えているため、以前よりも通勤利便性が強く求められるようになりました。

最寄り駅が、乗り換え可能駅や快速停車駅等であると貸しやすくなります。

4-2.生活利便施設が近くにある

物件の近くにスーパーやコンビニ、ドラッグストア等の生活利便施設があると貸しやすいです。

特に駅と物件との間の動線上に生活利便施設が配置されている物件は、なお良いといえます。

4-3.子育て環境が整っている

ファミリー世帯にとっては、子育て環境が整っていることも重要です。保育園や学童保育がある、学区が良い、小学校に近い、公園がある、塾がある等の環境が求められます。

4-4.間取りが広い

ファミリー物件は、間取りが広いことも求められます。

少なくとも2LDK以上はあることが望ましく、地域によっては3LDK以上の間取りが求められることもあります。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士

【ワンポイントアドバイス】

間取りが広い物件は、収納力も高い傾向があります。ファミリー世帯は単身世帯よりも荷物が多いことから、収納力の高さは重要です。収納力の高い物件は、それをアピールすると貸しやすくなります。

5.ファミリー物件を貸し出す5つの手順

この章では、戸建てや分譲マンション等のファミリー物件を貸し出す手順について解説します。

5-1.賃料査定を依頼する

家を貸し出すには、まずは管理会社に賃料査定を依頼することが第一歩となります。

賃料査定は、無料で依頼できる点が特徴です。

賃料査定を依頼すると、「そもそも貸せる物件なのか」という点と、「貸せるとしたらいくらで貸せるのか」という点の2つのことが分かります。

賃貸需要は立地の良い場所にあるため、物件の立地によってはそもそも貸せないこともありますが、賃料査定を受ければ、貸せる物件なのかをプロに判断してもらうことができます。

また、実際に家を貸す場合、募集家賃を設定することが必要です。賃料査定をすると、いくらで貸せるかがわかるため、募集家賃の参考にすることができます。

特に訪問査定では、立地や間取り、状態などを細かく見た上で、より正確な賃料やリフォーム要否を判断してもらえます。

本気で貸す予定がある方ほど訪問査定がおすすめです。

webの査定は概算賃料になるため、訪問査定を受けることで、それだけでは分からない“実際の貸せる力”を把握できるため「どのくらいの収益が得られそうか」「今貸すべきタイミングか」を具体的に判断できます。

5-2.修繕やリフォームの必要性を確認する

賃貸物件は、貸す前に修繕やリフォームが必要となる場合があります。

理由としては、賃貸物件は所有権が貸主のままでだからです。

修繕義務は原則として所有者である貸主にあるため、不具合がある場合には、事前に貸主側で修繕しておくことが望ましいといえます。

また、物件によっては設備の仕様が古過ぎてリフォームしないと貸せない場合もあります。

修繕やリフォームの必要性があるかについては、査定時に貸し出す上で問題ないか管理会社の意見を聞いてから判断することが適切です。

5-3.管理会社を決定する

賃料査定を終えたら、管理会社を決定します。

管理会社は、空室時に入居者の募集や入居契約や家賃保証会社との契約、入居者から苦情があった際の対応、退去時の敷金の精算などを行ってくれますので、極めて重要なパートナーです。

賃貸経営は、管理会社の実力によって左右されるといっても過言ではないため、管理会社は慎重に見極めて決定する必要があります。

管理会社に管理を任せることで、賃貸経営に全く知識のない人でも安心して家を貸すことができるようになります。

関連記事

信頼できる不動産会社の選び方とポイント、家を貸すときは管理会社が重要!

5-4.入居者募集を行う

実際の入居者募集の実務は、全て管理会社が行ってくれます。

貸主の仕事としては、募集家賃の最終決定があります。募集家賃は、基本的には管理会社が査定した賃料をそのまま採用すれば大丈夫です。

募集の段階で強気で家賃設定をしてしまうと、借主がなかなか決まりません。また、高い家賃は仮に決まったとしてもすぐに退去されてしまう恐れがあります。

賃貸経営では、入居者の入退去が頻繁に発生すると、その都度、仲介手数料やハウスクリーニング費用等の費用が貸主に発生します。

入居者の入れ替えに伴う費用を抑えるには、借主にはできるだけ長く借りてもらい、入退去の頻度を減らした方が良いのです。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士

【ワンポイントアドバイス】

募集家賃は、管理会社と十分に相談したうえで決定していきます。強気過ぎるのも、弱気過ぎるのも避けるべきです。家賃は一度下げてしまうと上げにくいため、安易に下げせずに適正な家賃を設定するようにします。

5-5.賃貸借契約を締結する

借主が決まったら、その借主と賃貸借契約を締結します。賃貸借契約の契約書は、管理会社が準備してくれることが通常です。

賃貸借契約を締結する際は家賃の不払いリスクを避けるために、近年では借主に家賃保証会社に加入してもらうことが一般的となっています。

家賃保証会社とは、借主が家賃の不払いを発生したときに代わりに貸主に対して家賃を支払ってくれる会社のことです。

関連記事

持ち家を賃貸に出すにはどうすればよい?手順から注意点まで徹底解説!

6.ファミリー物件の管理方式

この章では、家を貸す際に必要な管理の知識について解説します。

6-1.自主管理

自主管理とは、貸主が自ら物件の管理を行う管理方式のことです。管理会社に管理を依頼しないため、全て貸主が管理を行うことになります。

貸主自身に賃貸経営の知識や経験があり、かつ、物件が家の近くにあるような場合には、自主管理も可能です。

自主管理のメリットは、管理費用が発生しない事が挙げられます。

一方で、自主管理は、契約や借主からのクレーム、退去時の敷金精算、建物や設備の維持管理など賃貸に関わる全てを自ら対応しなければならない点がデメリットです。

6-2.管理委託

管理委託とは、管理会社に管理を委託する管理方式を指します。

管理会社と管理委託契約を締結し、貸主は借主と直接賃貸借契約を締結する点が特徴です。

管理委託方式のメリットは、手間や時間の削減、安定した賃貸経営のサポートが得やすい等が挙げられます。

デメリットは、5~12%の管理委託費が発生することや、管理会社によって管理品質にバラつきがあるため管理会社を選定する際に注意が必要になります。

6-3.サブリース

サブリースとは、転貸(又貸し)による管理方式のことを指します。サブリースでは、貸主は管理会社と賃貸借契約を締結し、借主は管理会社と転貸借契約を締結する点が特徴です。

貸主が管理会社と一度賃貸借契約を締結しさえすれば、その後は借主が入れ替わっても、毎回新しい借主と賃貸借契約を締結する必要はなくなります。

サブリースのメリットは、管理業務が実質ゼロに近くなり管理会社に一任できることです。

デメリットは、管理会社との条件変更や賃貸借契約を解除しにくく、管理会社を切り替えにくいという点が挙げられます。また、賃料相場より家賃が低くなることがあります。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士

【ワンポイントアドバイス】

サブリースには空室時に賃料が入らないパススルー型サブリースと、空室時も一定の賃料が入る家賃保証型サブリースがあります。家賃保証型サブリースは管理料がパススルー型サブリースよりも高く、収益性が低いです。

7.ファミリー物件を貸し出す際の注意点

この章では、ファミリー物件を貸し出す際の注意点について解説します。

7-1.リフォームは管理会社の意見を聞いてから実施の判断をする

物件を貸し出す際は、リフォームした方が良い場合があります。しかしながら、リフォームはコストが高く、必ずしも効果が出るとは限りません。

また、貸主の個人的な趣味でデザイン等を変えてしまうと、借主がなかなか決まらなくなり、逆効果となってしまう場合もあります。

そのため、リフォームに関しては、必ず管理会社の意見を聞いたうえで実施の判断をすることが注意点です。

賃料査定を依頼すれば、管理会社の意見を聞くことができます。

物件によってはリフォームせずともそのまま貸せることも多いため、管理会社の意見を聞いてから判断すれば無駄なリフォームをしなくて済みます。

また、仮にリフォームが必要と判断されても、経験値の高い管理会社であれば必要最低限の箇所だけを指示してくれますし、信頼できるリフォーム会社も紹介してくれます。

家を貸し出す際のリフォーム判断は、管理会社に相談したうえで行えば失敗を防ぎやすいです。

7-2.適切な管理会社を選ぶ

賃貸経営に成功するには、管理会社が大きな鍵を握ります。

能力の高い管理会社に管理を依頼すれば、仮に空室が生じても次の借主を早く見つけてくれることから、賃貸経営に成功しやすいです。

そのため、管理会社は適切な管理会社を選ぶことが何よりも重要となります。賃料査定を依頼すると、各社が異なる賃料を提示してくる場合も多いです。

しかしながら、管理会社を安易に査定賃料の高さだけで決めてはいけません。提示賃料が高くても実績の少ない管理会社であれば、仲介力がなく借主が決まりにくい、委託をしているにも関わらず貸主が自ら動かなければならないこと、対応が遅く機会損失につながる場合も出てきます。

そこで、管理会社は査定賃料の結果だけでなく、実績やサービス内容も含めて決めることが重要です。

管理会社を選ぶ際は、事前にその管理会社のホームページを確認し、どのようなサービスを提供しているかを確認してから選ぶことをおすすめします。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士

【ワンポイントアドバイス】

管理会社はサービスのIT化が進んでいる会社が望ましいです。オンラインで内見や契約等のサービスを実施できる会社は遠方の借主も決めやすいため、早く借主を決めてくれる可能性があります。

7-3.貸す前の原状を記録に残す

家を貸す際は退去時、借主に原状回復義務が課されます。

原状回復義務には細かい規定はありますが、基本的には借主が借りたときの状態に戻すということです。ここでマイホームのような中古物件を貸す場合、問題となるのが原状です。

例えば、床にあるキズが、元々存在していたものなのか、借主が後から傷付けて生じたものなのかで揉めることがあります。

原状回復で揉めないようにするには、原状を明確にしておくことが基本です。

そのため、家を貸す際は、貸し出す前に様々な個所を写真に撮って残して置き、原状を記録しておくことが注意点となります。

なお、原状の記録を残す際は、管理会社に任せることをおすすめします。

管理会社は、どのような部分が退去時に問題となりやすいか熟知しているため、適切な記録を残すことが可能です。

貸すことを決めたら管理会社に管理を委託し、原状の記録も全て管理会社に任してしまうことが望ましいといえます。

関連記事

家を貸すときの注意点を場面別で解説!貸す前、賃貸中、退去時の気を付けるポイントを紹介

8.ファミリー物件の賃貸市場における今後の展望

この章では、賃貸市場の今後の展望について解説します。

物価は家賃の先行指標とされており、家賃が上がるときは物価より遅れて上がり、家賃が下がるときは物価より遅れて下がることが知られています。

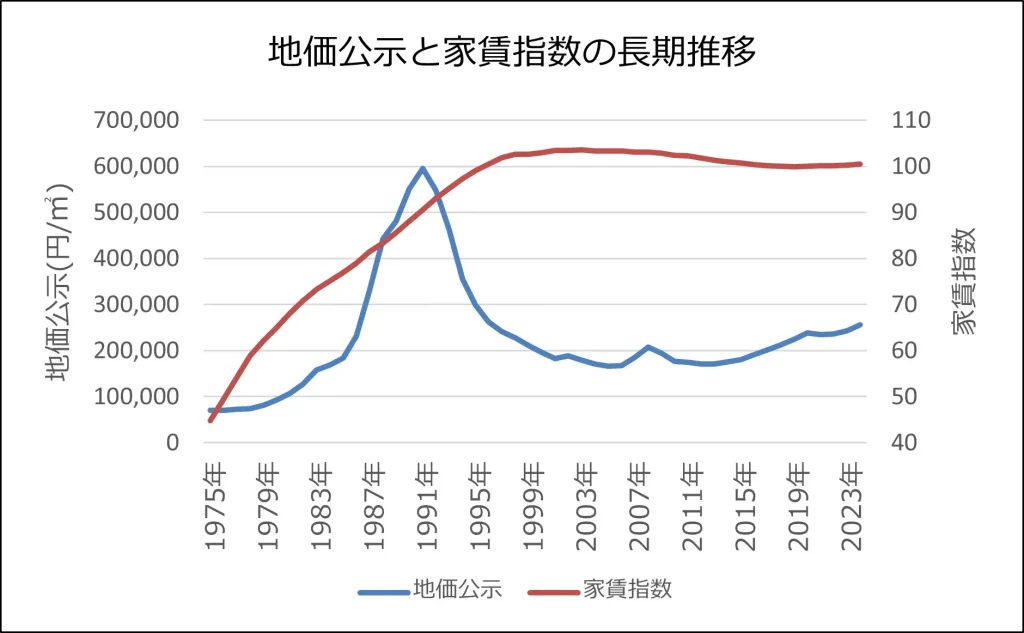

以下に、過去50年間における全国の地価公示平均と家賃指数の推移を示します。

地価公示とは、国が毎年行っている土地単価の調査のことです。

家賃指数とは、住宅の家賃の値動きを指数化したものとなります。

参考:地価公示 [国土交通省 地価公示]

参考:家賃指数[総務省 消費者物価指数]

直近では家賃指数は2020年頃からようやく上昇し始めました。

土地価格の上昇はまだ続いているため、少なくとも家賃もまだ上昇していく可能性が高いです。また、仮に土地価格が下がったとしても、遅行指数である家賃はしばらく上がり続けます。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士

【ワンポイントアドバイス】

家賃は当面は上昇し続けていくと見込まれるため、賃貸市場の展望は明るいです。戸建てや分譲マンション等の貸せる資産を持っている場合には、賃貸に出すことをおすすめします。

9.まとめ

以上、ファミリー物件の賃貸について解説してきました。

近年は住宅価格の高騰を背景に、ファミリー世帯が購入よりも賃貸を選ぶ傾向が増えています。家賃も年々上昇しており、戸建て賃貸や分譲マンションは今が貸し出すチャンスです。

家を貸せば、家賃収入が得られるだけでなく、インフレ対策にもなります。

ファミリー物件の需要が高まっている今こそ、「貸せる資産」を収益化できる絶好の機会です。

賃料査定は無料でプロが現地を確認する訪問査定なら、より正確に収益の見込みを把握できます。

家を貸し出す際は、実績が豊富な管理会社に管理を依頼することが必要になります。

ご自宅や相続した家をそのままにしている方は、ぜひ一度、賃貸管理会社に賃料査定、その後の訪問査定を依頼してみてください。

今の市場なら、思った以上の賃料がつく可能性があります。