個人でも家は貸せる?失敗しないための手順と注意点をわかりやすく解説

更新日:

転勤や相続などで「しばらく使わない家をどうすべきか」と悩む方は多いものです。

空き家をそのままにしておくと、固定資産税や室内の劣化リスクが増える一方で、賃貸に出せば安定した収入源になる可能性もあります。

この記事では、個人で家を貸すときに何をしたら良いか、手順と注意点を交えてわかりやすく解説します。

「貸すべきか判断したい」「実際に貸す準備を進めたい」という方も、ぜひ参考にしてください。

目次

1. 個人が家を貸すことはできる?

結論から言うと、 個人でも家を貸し出せます。個人で家を貸し出す場合、次のようなケースが考えられるでしょう。

- 転勤の間、一時的に自宅を貸す

- 誰も住まなくなった空き家の自宅を貸す

- 賃貸用に物件を購入して貸す

個人で家を貸すのに特別な資格は必要ありません。

しかし、賃貸運営に必要な知識を得るという点で持っておくとよいとされる資格には、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士などがあります。くわしくは、こちらで解説しています。

1-1. 家を貸して家賃収入を得ると副業になる?

個人が家を貸して家賃収入を得ることは、副業とみなされません。たとえば、公務員は原則副業禁止とされていますが、「貸す物件が5棟10室未満」「家賃収入が年間500万円未満」「管理業務を委託する」条件内であれば副業規定に抵触せず、賃貸を行うことは可能です。

民間企業においても同様の条件内であれば、労務を提供しない「資産運用」として扱われるため認められています。

家賃収入が副業としてみなされない基準には、「家賃収入は不労所得のため、本業への影響が少ないこと」や「親が賃貸経営していたマンションを相続するなどのやむを得ない事情であること」などの理由も含まれています。

1-2. 会社員でも個人事業主と判断されるケース

会社員であっても、

複数物件を貸し出している場合や、一定規模を超える場合は、副業ではなく事業として判断されることがあります。判断基準は以下の通りですが、下記未満であったとしても別の要件が加わります。

- 独立した家屋をおおむね5棟以上貸している

- マンションなど独立した部屋をおおむね10室以上貸している

参考:No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分[国税庁]

この場合は事業税を納税することになり税率は、所得に対して5%になります。

会社員の副業としては規模が大きいですが、個人事業主の方で不動産所得でも一定規模の所得がある場合は、別の事業がメインだったとしても、家を貸すことは副業ではなく本業扱いとなります。

公務員による賃貸が副業にあたってしまう「基準」は、人事院の規則に記載されています。

- 年間家賃収入の合計が500万円以上

- 独立家屋の所有数が5棟以上

- 独立家屋以外の建物の場合は、独立的に区画された物件数が10室以上

- 建築物の駐車場、または機械設備のある駐車場

- 駐車台数が10台以上の駐車場

- 土地の賃貸契約件数が10件以上

- 娯楽施設や遊戯施設を含む不動産

- 旅館やホテル

参考:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

副業として賃貸経営を考えている方は、これらの基準に該当しないようにしましょう。

1-3. 個人が家を貸すと税金はかかる?

個人で家を貸す場合も家賃収入により発生した所得に所得税がかかり、税金の支払い義務が生じます。所得とは収入から必要経費を差し引いた部分で、賃貸経営の場合、家賃収入から、家を貸すためにかかった費用を差し引いた利益が「所得」となります。

家を貸すことによって発生する所得税を納税するためには、確定申告が必要です。なお、年間所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

確定申告は所得があった翌年の2月16日~3月15日の間に行います。

納税方法は、管轄の税務署や金融機関で現金での納付以外に以下の方法があります。

- 指定された金融機関の預貯金口座からの振替納税

※利用可能金融機関一覧 - e-Taxによる口座振替

- インターネットバンキングやATMによる納付

- クレジットカードによる納付

- QRコード※によるコンビニエンスストアで納付

- スマホアプリ納付(2022年12月より)

確定申告の詳しい方法は下記よりご確認ください。

参考│国税庁:税金の納付や還付手続きについて

関連記事

家を貸すときの税金。税率の計算方法は?確定申告の流れ・しないリスクを紹介

上記の通り、個人であっても家は貸せます。

ただし、賃料査定を自分で行うことは経験や知識を必要とするので、不動産会社に依頼します。そうすることで無用な空室期間を減らせるなど色々なメリットがあります。

まずは、ご自身の家がいくらで貸せるか確認してみましょう。

▶ 無料賃料査定はこちら2. 個人が家を貸すときに発生する費用一覧

家を貸すときには、以下のような費用がかかります。

| 費目 | 費用相場 | 概要 |

|---|---|---|

| ハウス クリーニング費 |

2~10万円 | 物件内・外の清掃にかかる費用 |

| リフォーム費 | 5~100万円 | 老朽化した設備の改修費用 |

| 仲介手数料・ 事務手数料 |

賃料の 1~2か月分 |

管理会社や不動産会社に支払う仲介手数料 司法書士、税理士、弁護士などに支払う手数料 |

| 損害保険料 | 契約内容に よって異なる |

火災保険、地震保険、施設賠償責任保険などの保険料 |

| 税金関係 | 貸主による | 固定資産税、都市計画税、所得税、住民税など |

これらの他に下記も、確定申告時に経費として計上が可能です。収入から差し引ける経費が増えることで所得が減り、納めた過ぎた税金が還付されるメリットがあります。

プライベートと兼用している場合は按分が必要ですが、完全に私的利用しているものに関しては、経費として計上できないことは留意しておきましょう。

| 費目 | 概要 |

|---|---|

| 通信費 | インターネットのプロバイダ料金や携帯電話会社に支払う料金など |

| 旅費・交通費 | 公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン、駐車場代など |

| 自動車関連費用 | 車両の購入代金、自動車税など |

| 新聞図書費 | 情報を得るために購入した新聞、書籍、セミナー代など |

| 交際費 | 管理会社や不動産会社との飲食代 |

| 減価償却費 | 固定資産の取得にかかった全額を耐用年数で割った金額 |

| ローン金利 | 融資を受けた場合のローン金利 |

| 消耗品費 | 必要な資料を印刷するためのプリンターやカメラなどの代金 |

関連記事

家を貸すときの収入は?税金や必要経費、収入を増やす3つのコツとは

3. 個人が家を貸すメリット

個人で家を貸す場合、次のようなメリットがあります。

- 家賃収入を得られる

- 自宅を手放さなくてよくなる

- 自宅の状態維持につながる

- 節税効果が見込める

家を貸す最大のメリットは、 家賃収入を得られることでしょう。自宅用に購入した物件を貸す場合は、手放さないまま活用できるほか、人が住むことで通風や通水が行われるため、空き家にする場合に比べて物件の状態を維持しやすくなります。また、 賃貸にかかる費用は経費計上できることから、節税効果が見込めるのも家を貸すメリットです。

関連記事

家を貸すメリットとは?失敗しないための5つのポイントや注意点を解説!

なお、賃貸に出すことを検討している物件を遺産として相続する場合、賃貸に出していた場合の方が「権利関係による調整」により物件の評価額が下がるため、相続税においても節税効果が期待できます。

家を貸すことにメリットを感じたら最初に行うことは、ご自宅がどのくらいの賃料になりそうかを知ることが重要です。ご自宅がどのくらいの賃料になりそうか、まずは賃貸管理の実績が豊富な管理会社に依頼してみましょう。

あなたの家は貸せる?3つのチェックポイント

- 転勤や相続で、しばらく住まない家がある

- 空き家のままだと、税金や劣化がもったいないと感じている

- 「貸すとしたら月いくら?」を今のうちに知っておきたい

4. 個人が家を貸すデメリット

一方、個人で家を貸すデメリットは次のとおりです。

- 費用がかかる

- 手間がかかる

- 物件の設備が消耗する

- 賃貸人としての義務が発生する

- 物件の取り扱いに制限がかかる

先にも紹介したとおり、家を貸す際にはさまざまな費用がかかります。また、入居者の募集や家賃の管理など、多岐にわたる賃貸管理に関する手間も発生します。この点においては、管理会社に委託すれば大幅に手間を減少させられるでしょう。

関連記事

委託管理とは│委託できる内容や注意点、得られるメリットを解説

そのほか、賃貸人として賃貸中の物件に関わる「修繕」と「維持・管理に必要な費用の支払い」、「一方的に契約の解除はできない」といった義務を負うことになります。賃貸契約や規約に違反した場合などを除いて強制退去もできないので、 物件を売却したいタイミングで売れないなど、物件の取扱いに制限がかかる点もデメリットです。

5. 個人が家を貸す前にやること

家を貸す前に知っておくべきことや、やっておくべきことについて解説します。

入居希望者が集まりやすいよう、ハウスクリーニングやリフォームを行うのは当然のこと言えますが、あまり知られていないのが契約方法です。契約方法によって賃貸に出す物件における将来的な取扱いのしやすさが変わってきます。そのため、特に将来的に自宅に戻る予定がある場合は、事前に各契約方法の特徴を把握しておく必要があるでしょう。

5-1. 家を貸す際の契約方法を決める

家を貸す際の契約方法には、「普通借家契約」「定期借家契約」「一時使用賃貸借契約」の3つがあります。それぞれの特徴について解説します。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 普通借家契約 |

|

|

| 定期借家契約 |

|

|

| 一時使用賃貸借契約 |

|

|

それぞれメリット・デメリットがありますが、ざっくり言うと 長期的に貸し出したい場合は「普通借家契約」、短期的に貸し出したい場合は「定期借家契約」または「一時使用賃貸借契約」がおすすめです。短期的に貸し出すなかでも契約期間に柔軟性を求める場合は、「一時使用賃貸借契約」が適しています。

普通借家契約で家を貸す

普通借家契約は、一般的な賃貸における契約方法です。入居者の希望があれば、契約を更新して住み続けることができます。入居者保護の観点から、貸主からの解約には正当事由が必要であり、一方的な解約は難しくなっています。

一般的には2年契約などの契約縛りがあり、 長期的に貸し出すのに最適です。借主にとって優位な契約方法になるので、賃料を相場で設定しても借主が見つかりやすい特徴があります。

これらの特徴から、安定的な家賃収入が期待できるのが普通借家契約のメリットです。一方で、貸主側の都合で解約ができないため、短期的な賃貸には向かない点はデメリットと言えます。

【普通借家契約がおすすめの人の特徴】

- 長期的に貸し出したい人

- 安定的に家賃収入を得たい人

定期借家契約で家を貸す

定期借家契約は、契約時に設定した契約期間のみを賃貸期間とする契約方法です。入居者は原則として、契約期間満了時に退去しなければなりません。貸主と入居者の双方の合意が得られれば、再契約を行い、賃貸期間の延長が可能です。 将来的に家を使う予定がある場合や、家を使わない間に有効活用したい場合におすすめの契約です。

ただし、貸主優位な契約方法となるため、家賃は相場の8割程度に下がります。また、契約期間が限定的であるため、借主が見つかりにくい点はデメリットになります。

【定期借家契約がおすすめの人の特徴】

- 将来的に賃貸に出した家を自分で使う予定がある人

- 家を空ける間を、空き家として保持しておきたくない人

一時使用賃貸借契約で家を貸す

一時使用賃貸借契約は、持ち家を一時的に賃貸として貸し出したい場合に用いられる契約方法です。たとえば転勤などで数年の期間だけ賃貸に出す場合が該当します。

また、一時使用賃貸借契約は、契約時に定めた契約期間は遵守しなければいけませんが、3ヶ月前までに告知すれば解約可能です。そのため、定期借家契約よりも期間の柔軟性が高い契約方法です。ただし、入居者の立場が不安定となるため、2年以上の賃貸保証期間を設定して貸し出すことが一般的です。

期間を限定した契約であるため、普通借家契約と比較して借主が見つかりにくく、賃料を低めに設定する傾向にある点はデメリットとして挙げられます。

【一時使用賃貸借契約がおすすめの人の特徴】

- 転勤など、一時的に家を貸し出したい人

- 転勤や建替え工事など期間が変更になる可能性が高い

5-2. 賃料査定を行う

家を貸し出す際の契約方法を決めたら、不動産会社に賃料査定を依頼します。

賃料は契約方法や入居者募集の条件によっても左右されます。

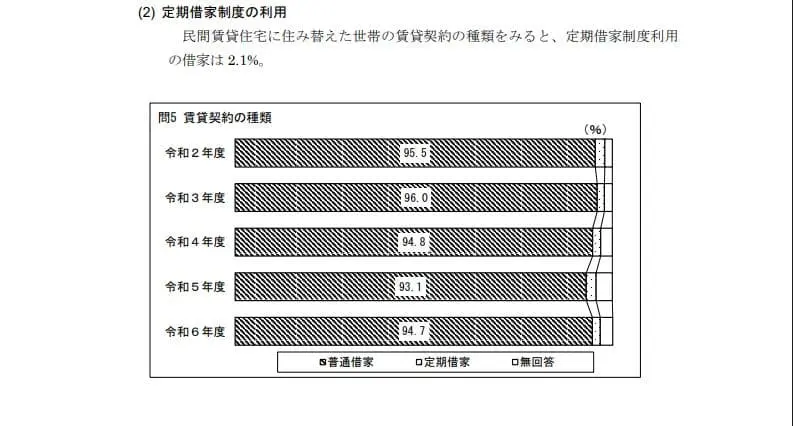

国土交通省の調査によると、令和6年度の賃貸契約の割合は「普通借家契約」が94.7%を占め、「定期借家」は2.1%と事例が少ないです。

出典:令和6年度住宅市場動向調査報告書【国土交通省】

家を貸す目的や物件の種別、入居条件において実績のある不動産会社に問い合わせましょう。

「定期借家契約」や「一時使用賃貸借契約」は賃貸市場では事例が少ないため、家を貸す目的や物件の種別、入居条件において実績のある不動産会社に問い合わせましょう。

賃貸管理を委託する場合は、賃貸管理会社に入居者募集から賃貸管理まですべて任せることができます。賃料査定をした上で家賃を決め、入居条件を設定し、貸し出しの準備を進めます。

5-3. 入居者の募集・審査

家の貸し出し準備が終わったら、入居者を募集します。その後、入居希望者から申し込みが入ったら入居審査を実施します。入居審査とは、入居希望者に対して「家賃の支払い能力があるか」「家を貸しても問題なく使用してくれるか」を調べる調査です。この入居審査は自主管理している場合は大家さんが行います。

物件の管理を不動産管理会社に依頼している場合は、保証会社または不動産管理会社が独自の審査を実施してくれるので、より安心できる入居者を選定できるでしょう。

5-4. ハウスクリーニングの実施

家を貸すということは、家賃という対価と引き換えに、自分の家を使わせることです。家賃(対価)に見合った家でなければ、借り手は見つけられません。入居前に専門業者によるハウスクリーニングを実施し、綺麗な状態の家を貸すのが一般的です。中でも特にチェックしておきたいポイントは、次の通りです。

- 台所、風呂、トイレなどの水回り設備

- エアコン

- 壁紙や床

- 照明

- ベランダ

- 窓、網戸

基本的には専用の薬剤や機材を使うので、専門業者に任せましょう。

5-5. 古い家のときはリフォームも検討

古い家の場合は、家を貸す前にリフォームするべきかどうか検討しましょう。築年数が経っていたり、内装が劣化していたりすると、借り手が見つかりづらくなります。

リフォームによって家賃を上げられる可能性もあるため、不動産管理会社に相談してみるとよいでしょう。なお、壊れている設備の修理は必須となります。

6. 家を貸す前に知っておきたい「賃料査定」の重要性

家を貸すときに「いくらで貸せるのか」を把握しておくことは、収益を左右するためとても大切です。

査定を通して地域相場や需要を把握することで、安定した入居と空室リスクの軽減につながります。

不動産会社による無料査定を活用すれば、相場感だけでなく「貸す・売る」どちらが得かも比較できるので初めての方にもおすすめです。

7. 家を貸しているときにやること

個人で家を貸しているときには次のようなことを実施します。

今回挙げているのは上記の3つですが、 各作業においても多様な作業があります。特に副業として賃貸経営を実施しようとしている場合は、自主管理では管理業務への対応が追いつかなくなるでしょう。本業であっても大変な作業になるため、できれば賃貸管理は管理会社に委託するのがおすすめです。

関連記事

家を貸したい人に管理会社をおすすめする3つの理由!賃貸管理会社を選ぶ際のポイントを5つ紹介

7-1. 家賃の管理

貸し出している家を自主管理している場合、原則として家賃は貸主の家に入居者が持ってくるとされていますが、現在は口座振替や振り込みが一般的です。 入居者からの入金がない場合は、貸主であるオーナー自らが督促や回収するための対応も行わなければなりません。債権回収の段階になった場合、裁判などの法的措置をとらなければならないこともあるため、弁護士へ依頼が必要になることもあります。

不動産管理会社を利用すれば、このほとんどを任せることができます。ただし、債権回収や裁判などの法的措置は当事者もしくは弁護士しか対応できません。このような内容も任せたい場合は、貸主から不動産管理会社が賃貸して入居者へ貸し出す「転貸方式」をとっている不動産管理会社を利用しましょう。

7-2. 設備のメンテナンス

家に付帯する設備は、 入居者が問題なく使用できる状態にしておく義務を貸主が負っています。賃貸期間が長くなるにつれて、メンテナンスが必要な設備が増えていきます。壊れているものは修理を行い、耐用年数が過ぎたものは交換するなどの対応が必要です。

メンテナンスを行う設備によっては、数十万円単位の出費になることもあるので、あらかじめ修繕費用を積み立てるなどして備えておきましょう。

7-3. トラブルやクレームの対応

自主管理している場合は、入居者から受ける問い合わせについても貸主が対応しなければいけません。なかでもクレームは迅速に対応しなければ、対応の遅さにさらなるクレームを受けることになります。

内容によっては専門知識が必要な場合もあり、対応は慎重に行わなければなりません。また、エアコンなどの設備トラブルが深夜や休日に発生する場合もあります。これらに対しても迅速に対応する必要があり、個人間で家を貸し出す場合は対応が難しいでしょう。

賃貸管理会社であれば、24時間年中無休のコールセンターを運営していたり、それまでの実績を活かして迅速にクレーム対応したりしてもらうことができます。家を貸す場合はイレギュラーなことに迅速に対応することが重要です。

また、賃貸経営の入り口である入居者募集においては適正な賃料設定が重要なので、賃貸管理会社に委託すれば揉めやすい退去時の対応なども含め、個人で家を貸すよりも賃貸管理の手間を大きく軽減することができます。管理手数料は掛かりますが、それ以上のメリットを受けられるでしょう。

8. 個人が家を貸すときに気を付けること

個人で家を貸す際には、次の点に注意が必要です。

- 住宅ローンが残っていると家を貸せないことも

- 賃貸借契約書を必ず作成する

- 家の現状を記録しておく

- 分譲マンションを個人で貸す場合は規約を確認

- 一戸建てを貸す場合はリスクについても理解しておくこと

- 管理会社を通して家を貸す際の注意点

- 知り合いに家を貸すときにも注意が必要

各注意点の詳細を確認していきましょう。

8-1. 住宅ローンが残っていると家を貸せないことも

住宅ローン返済中の家は、原則として貸し出すことはできません。なぜなら住宅ローンは、契約者本人またはその家族が住む家の購入を目的としているからです。

金融機関の承諾を得ないまま賃貸を行った場合、金融機関との契約に違反することとなり、ローン残債の一括返済を求められる可能性もあります。ただし、転勤などやむを得ない理由の場合は認められるケースもあるため、まずは金融機関に相談してみましょう。

8-2. 賃貸借契約書を必ず作成する

個人でも家を貸す際は、必ず契約書を作成しましょう。契約書は貸主・借主双方の合意内容を明確にし、金銭、明け渡しトラブルなどを未然に防ぐための法的根拠となります。

- 物件の情報(所在地、間取り、物件種別、構造、専有面積等)

- 貸主、借主の情報

- 賃貸借期間

- 賃料の額、支払方法、支払期限

- 敷金の有無と金額

- 禁止事項(ペット飼育や喫煙、無断改築、転貸、楽器の演奏など)

- 契約解除の要件(家賃の滞納、目的外の使用、禁止条項への違反など)

- 修繕が発生した時の借主、貸主の費用負担範囲

- 退去する際の原状回復義務とその範囲

- 連帯保証人の有無

なかでも「退去する際の原状回復義務とその範囲」については、個別に特約を設定することも考えられます。しかし、特約の有効性については、判例により下記のような要件が必要とされています。

(1)特約の必要性があり、かつ、暴利的でないこと

(2)賃借人が通常損耗や経年変化の修繕義務を負うことを認識していること

(3)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

これらの要件が満たされていない場合は、特約を設定していても無効とされてしまう可能性があるため、注意しましょう。なお、契約書をイチから作成するためには、専門知識を要します。国土交通省が雛形となる「賃貸住宅標準契約書」を公開していますので、こちらをベースに作成するとよいでしょう。

8-3. 家の現状を記録しておく

家を貸すときは、必ず貸し出す前の家の状態を記録しておきましょう。入居者が退去した際には、入居者の故意や過失などによる損傷の「原状回復」を求めることができますが、退去時の物件の損傷については、入居者と貸主のどちらが支払うかで、しばしば揉めることがあります。

とくに古い家を貸す場合は、すでに傷などがついている箇所もあります。 入居前の家の状態を写真等で記録し、退去時の状態と比較することで、原状回復の負担についてのトラブルを減らすことができるでしょう。

なお、一般的な生活をしていても発生しうる「経年劣化」や「通常損耗」は、原則貸主負担です。国土交通省から原状回復ガイドラインも発表されているので、一度目を通しておくとよいでしょう。

8-4. 分譲マンションを個人が貸す場合は規約を確認

分譲マンションでは、管理組合が「管理規約」や「使用細則」を定めていることが多く、これは区分所有者だけでなく、占有者である入居者にも適用されます。入居者にも「管理規約」や「使用細則」の内容を共有し、マンションのルールも遵守してもらいましょう。

また、家を貸す場合に管理組合に対して届出が必要な場合があります。一般的なものは次の通りです。

- 専有部分を第三者が使用する旨

- 共用施設(駐車場、駐輪場など)の使用

(マンションによって入居者が契約できる場合と、貸主での契約が必要な場合があります) - 入居者がペットを飼育する場合、その旨

マンションの場合は、管理規約等に従う必要がありますので、家を貸す前に必ず確認しておきましょう。

8-5. 一軒家を個人で貸す場合はリスクについても理解しておくこと

賃貸のなかでも一軒家を貸し出す場合は、次のようなメンテナンスの必要性や災害リスクなどについても理解しておく必要があります。

●外装のメンテナンス

一軒家を賃貸する場合、分譲マンションと異なり、外壁や屋根なども管理しなければなりません。これらのメンテナンスを怠ると、雨漏りなどが発生する可能性もあります。定期的な点検やメンテナンスが必要な箇所ですので、修繕計画を作成し、修繕費用を見込んでおきましょう。

●水害などのリスク

分譲マンションは、ほとんどの部屋が2階以上に位置していますが、一軒家は1階を出入口として建てられている物件が多く、水害の場合は浸水しやすいです。また、開口部が多く、4面とも外に接しているため、台風などによる損傷も大きくなります。自然災害による損傷は、貸主が修理しなければならないため、あらかじめ火災保険などに加入し、万が一の費用を準備しておきましょう。

●セキュリティ

マンションの場合はオートロックなど建物全体でセキュリティが設定されていることが一般的ですが、

一軒家の場合は自分で対策を行う必要があります。死角となる場所があるなど、入居者の安全性に不安がある場合は、民間の警備会社と契約することを検討してもよいでしょう。

関連記事

一軒家を貸すにはどうする?一戸建てを賃貸に出す方法と注意すべきポイントを解説

8-6. 管理会社を通して家を貸す際に気を付けるポイント

自宅などの個人宅を貸す場合や、知り合いに貸す個人間取引の場合でも物件の管理を管理会社に依頼することがあるでしょう。管理会社を通して家を貸す際は、契約前に次のような点のチェックが必要です。

- 管理物件の入居率が95%以上か

- 空室対策について具体的かつ納得できる提案があるか

- 自身の持つ物件の種類・状況に近しい物件の管理実績あるか

- 担当者の対応・態度は悪くないか

- 管理手数料は安すぎないか

物件管理の質は、入居者の満足度にも関係してきます。管理実績が浅い会社の場合、入居者がどういった点に不満を抱えやすいかなど、対応に戸惑うことが予想されるので、 実績と経験が多い会社を選ぶようにしましょう。

そのうえで、管理手数料が安すぎる会社には注意が必要です。管理手数料は安いにこしたことはありませんが、標準サービスが少ないなど、その他のところで追加コストが発生する可能性が高くなります。トータルで出費が増える可能性があるので、 金額だけでなく希望するサービスが含まれているか、どこまで対応してくれるのかをしっかりとチェックしましょう。

8-7. 知り合いに家を貸すときに気を付けるポイント

家を貸したいと考えたときに、個人的な知り合いや友人に家を貸したいと考えることもあるでしょう。

近しい関係だからこそ言いづらいこともあるため、知人・友人だから大丈夫と慢心せずに必ず契約書を作成したうえで契約を交わすことをおすすめします。

特に賃料の未払いや期間満了後の明け渡しの請求、立ち退きや退去時の原状回復などでトラブルとなるケース退去時の原状回復などでトラブルとなるケースが多く見られるため、退去時に備えて敷金を預かることも大切です。良好な関係性を保つためにも、両者の納得を得られる形で契約書を作成しておきましょう。

空き家になっている家を知り合いに貸す場合、こちらの章でご案内したこととあわせて事前に修繕が必要になる場合があります。エアコンや給湯器などの動作確認を行い、家具が残っていれば、借主となる友人に必要なものがあるか確認の上、不要なものはレンタル倉庫に預けるなどして処分しておきましょう。

空き家の場合は、清掃箇所が多いことも考えられます。「知り合いだから」という考えは禁物です。自分で清掃するのではなく専門家によるハウスクリーニングを行い貸し出しましょう。

また、知り合いに家を貸した場合でも不動産所得が20万円以上の場合は確定申告が必要になります。

「家を貸すときに気を付けること」の内容は理解いただけたでしょうか?

家を貸すときの第一歩は「賃料査定」をすることです。もし不安な事が残っていたら賃料査定の際に、賃貸管理会社に相談することで解消できるはずです。

関連記事

転勤時に友人・知人へ家を貸す際に起こる問題とは?

関連記事

家を貸すときの注意点を場面別で解説!貸す前、賃貸中、退去時の気を付けるポイントを紹介

9. 家を貸すときの流れ

入居者との契約までの流れは、次のとおりです。なお、ここでは物件の管理を不動産管理会社に委託することを前提として説明します。

9-1. 賃貸管理会社を探し、賃料査定を依頼する

まずは管理を依頼する賃貸管理会社を探します。

「賃貸に強みがある」会社を洗い出し、そのなかから保持する物件の種類や、貸し出したい期間に応じた実績のある会社を選定します。特にファミリー向けの物件や一戸建ての賃貸や期間限定で貸し出す定期借家契約や一時使用賃貸借契約を用いた賃貸は取扱いが少数であるため、実績がない会社だと借主を見つけられない可能性が高くなります。

賃貸管理会社の候補がある程度絞れたら、賃料査定を依頼しましょう。

「机上査定」では築年数や面積などのデータを中心に、

「訪問査定」では、それらに加えて設備や周辺環境といった条件も踏まえて査定します。訪問査定ではより多くの情報を拠り所として査定を行うため、より精度の高い賃料査定額を知ることができます。

査定額は賃貸管理会社の担当者の経験則から算出している部分が大きいので、相場を知るためにも賃料査定は複数社に依頼するようにしましょう。

あなたの家は貸せる?3つのチェックポイント

- 転勤や相続で、しばらく住まない家がある

- 空き家のままだと、税金や劣化がもったいないと感じている

- 「貸すとしたら月いくら?」を今のうちに知っておきたい

賃料査定についての詳細はこちらの記事をご確認ください。

関連記事

賃料査定とは? 査定方法や決まり方、不動産会社の選び方を解説【無料賃料査定あり】

9-2. 物件の管理会社を決める

次に、賃料査定を依頼した会社の中から、依頼する不動産管理会社を決めます。 物件の査定額や査定額の考え方、取り扱い実績などを踏まえて、総合的に判断します。

複数の不動産管理会社に依頼することも可能ですが、入居者募集の条件は揃えなければなりません。また、入居者決定後の賃貸管理は、入居者を見つけた賃貸管理会社に任せることとなります。

関連記事

信頼できる不動産会社の選び方とポイント、家を貸すときは管理会社が重要!

9-3. 物件の入居条件、賃料などを決める

依頼する賃貸管理会社を決めたら、入居者募集に向けて条件や賃料を決めていきます。賃貸管理会社に提示された査定額を目安として、貸主の希望や他の募集条件と調整しながら決めていきます。

入居条件は「ペット飼育」や「喫煙」などに関する条件も付すことができますが、多すぎる条件は入居者候補を狭めてしまいます。どのような条件であれば借り手がつきやすいか、必要最低限の条件を意識することが大切です。

また、賃料設定は入居者を決める重要なポイントです。

家賃を高く設定すれば空室期間が長期化する可能性もある反面、ひと月あたりの収益は増えます。逆に低く設定すると入居者が決まりやすくなる反面、月々の家賃収入が減ってしまいます。賃料は時期や相場で変動するため見極めが難しいです。

賃料や入居者条件を決める際には、賃貸管理会社の担当者としっかりと打ち合わせを行いましょう。

9-4. 物件の入居者を募集する

入居者募集の条件を決めたら、 不動産ポータルサイトなどに広告を掲載し、入居希望者を募りましょう。不動産管理会社によっては、社宅として貸し出す法人契約のチャネル、自社のグループ会社などのネットワークを生かした独自チャネルを持ち、集客力や法人契約を強みとしている会社もあります。

広告を見た 入居希望者から内見の申し込みが入ることがあります。内見を通して「住みたい」と思ってもらうことができれば入居申し込みに繋げることができるので、ハウスクリーニングなどを行い、内見前に家の中を綺麗にしておきましょう。

9-5. 入居審査を経て賃貸借契約を結ぶ

入居希望者から申し込みが入ったら、入居審査を実施します。また、入居希望者が募集条件とは異なる条件を希望する場合は、条件交渉も行われます。

入居審査は保証会社や賃貸管理会社独自の基準により行われ、職業、収入、過去の家賃滞納歴などの支払い能力が審査対象です。そして最終的な入居の可否は貸主が決めます。

入居審査に問題がなく、契約条件においても貸主と入居希望者双方の合意が得られたら、賃貸借契約を締結します。

関連記事

持ち家を賃貸に出すにはどうすればよい?手順から注意点まで徹底解説!

10. 個人が家を貸す際によくある質問

Q1. 個人が家を貸すのに資格は必要?

個人で家を貸すのに資格は必要ありません。しかし、次のような資格を取得することで賃貸経営に必要な知識を身に着けることができます。

宅地建物取引士

不動産取引における国家資格です。

独占業務として、不動産の仲介の際に行う重要事項説明と重要事項説明書への記名、契約書への記名があり、不動産取引業を営む会社には宅建士の設置義務が課せられています。 資格を取得することで、賃貸借契約や重要事項説明など、賃貸不動産の取引の知識を学ぶことができます。

賃貸不動産経営管理士

2021年からは国家資格となりました。

不動産取引に重点が置かれている宅建士に対して、入居中の賃貸管理業務に重点が置かれています。賃貸契約に関する内容はもちろん、建物・設備の維持保全、家賃や敷金の取り扱いなど賃貸管理に関する内容について深く学ぶことができます。

ファイナンシャルプランナー

ライフプランを経済的な側面から実現に導くサポートをする専門家です。

税制や相続といった賃貸管理に関わりのある内容から家計管理や保険など、人生設計に必要な幅広いお金の知識を学ぶことができます。

2級FP技能検定までは受検資格がなく、どなたでも受検可能です。

不動産実務検定(旧大家検定)

不動産実務検定は、不動産業界関係者だけでなく個人不動産投資家も対象とした、賃貸経営に必要な実務知識を問われる資格試験です。

賃貸契約や関連する法律などの基礎知識から空室対策や税金対策などの賃貸運営のノウハウまで、賃貸経営に必要な知識を網羅的に学ぶことができます。

これらの資格をなくても賃貸経営を行うことは可能です。

しかし、資格を取得して知識を身に着けることで、自分自身で賃貸経営の戦略を立てることができるようになり、より安定した賃貸経営が可能になります。

また、専門的な知識を持つことで、業者との対等なやり取りが可能になり、より有利な条件での契約や提案を受けやすくなったり、提案の妥当性を判断できるようになったりします。

Q2. 空き家を無償で貸すと税金はどうなる?

本来は家賃収入に対して所得税が発生しますが、空き家を無償で貸した場合、家賃収入がないため所得税は掛かりません。

ただし、入居者に対しては贈与税の課税対象にとなります。空き家であっても資産である家を無償で貸すケースは親子、親族間など個人間での賃貸になると思わが考えられます。このような場合は「課税上弊害がない」とされるケースが多く、課税対象となりません。「課税上弊害がある」と判断された場合でも、1年間の賃料などの合計額が110万円以内であればなら、贈与税はの課税対処となりされません。しかし、自分自身で課税対象であるかの判断は難しいため、税理士に相談することをおすすめします。

Q3. 家を貸すのは副業になる?

本業がある場合は、賃貸経営は副業となります。ただし、副業が禁止であった場合でも「本業への影響が少ないこと」や「親が賃貸経営していたマンションを相続するなどのやむを得ない事情であること」などの理由から、一定の基準内であれば副業を認められるケースが多いようです。

Q4. 自宅の一室を個人で貸すには?

自宅の一室を親子、親族、知り合いなどに貸す場合も資格や許可は必要ありません。ただし、他人へ貸す場合と同様に賃貸借契約を締結しておきましょう。

自宅の一室であってもエアコンなどの設備があれば、事前に動作確認などし、不具合があれば交換しておきましょう。

また、賃料が発生する場合は年間所得が20万円以上なら確定申告も必要です。

11. まとめ

個人でも家を貸せますが、貸す前の準備や貸している最中にやるべきことなど、さまざまな作業が発生します。これらの作業には賃貸経営や賃貸管理について専門知識が必要となる場合が多々あります。トラブル発生時には法的な知識を要するケースもあるので、特に はじめて家を貸す場合は自主管理ではなく、管理会社を利用するのがおすすめです。

管理会社に管理を委託すれば、賃貸管理の煩雑な作業をほぼ代行してくれます。手数料は発生しますが、逆を言えばそれ以外のデメリットはありません。ただし、管理会社の選定には注意が必要です。

家を貸す判断に迷う方も、まずは無料の賃料査定から始めてみましょう。プロの提案を聞くことで、最適な貸し方が見えてきます。