家を貸すメリットや貸し出し方法のポイント!注意点と賃貸運営の基礎知識

更新日:

家を貸す前には、メリットだけでなく、費用・注意点・契約の違いなど知っておきたいポイントがいくつかあります。

本記事では、家を貸すメリット、押さえるべき注意点、貸し出しの流れ、管理方法までを初めての方でもわかりやすく整理しました。

「自分の家は貸せる?」「何から始めればいい?」と迷っている方が家を貸すときの全体像を短時間でつかめる内容になっています。まずは基礎知識を押さえ、不安なく家を貸せる準備を進めましょう。

目次

1. 家を貸すメリット|貸す前に知っておきたい3つの強み

家を貸すべきか迷っている方の多くは、

「どんなメリットがあるのか?」「貸すとしたら本当に安心なのか?」

といった“判断の不安”を抱えています。

実際、家を貸すことは毎月の家賃収入だけでなく、

将来の住み替えや資産活用の幅が広がるなど、大きなメリットがあります。

ここでは、家を貸す前にぜひ知っておきたい 3つの強み を、初めての方にも分かりやすく解説します。

「自分の家は貸すべきか?」を判断するための基礎知識としてご活用ください。

1-1.安定した家賃収入

家を貸すことの最大のメリットは、資産を所有したまま家賃という一定額の収入が継続的に得られる点です。家は保有しているだけでも、固定資産税や建物の損害保険料といった維持費が発生します。家賃収入があることで、これら維持費の負担を補える点は大きなメリットといえます。

1-2.未来に資産を残せる

子供がいれば「家」という資産が残せます。貸し出す以外にその土地にアパートを建てて、本格的な賃貸経営を行い家賃収入で暮らすこともできるでしょう。そのような意味では、貸しながら資産として保有することは将来の生活にとって大切なのではないでしょうか。

1-3.再度住むことができる

転勤や海外赴任で生活拠点が変わるケースでは、何年か経って家に戻ってくる可能性は高いのではないでしょうか。空き家は維持、管理の費用が掛かり経済的な負担も大きくなります。

賃貸であれば、貸し出し中に売却したくなった場合、借主に購入を検討して貰う事も可能です。

2. 家を貸すときの注意点

こちらでは、賃貸管理業務や転勤者向け住宅管理サービスを40年以上提供してきた当社が、実際の管理実務などをもとにポイントを整理しています。

初めて家を貸す方でも判断しやすいよう、専門的な内容を分かりやすく解説しています。

家を貸す際には、いくつか“つまずきやすいポイント”があります。どれも事前に押さえておけば大きなトラブルにはなりにくいものです。ここでは特に注意しておきたい注意点を、わかりやすく紹介します。

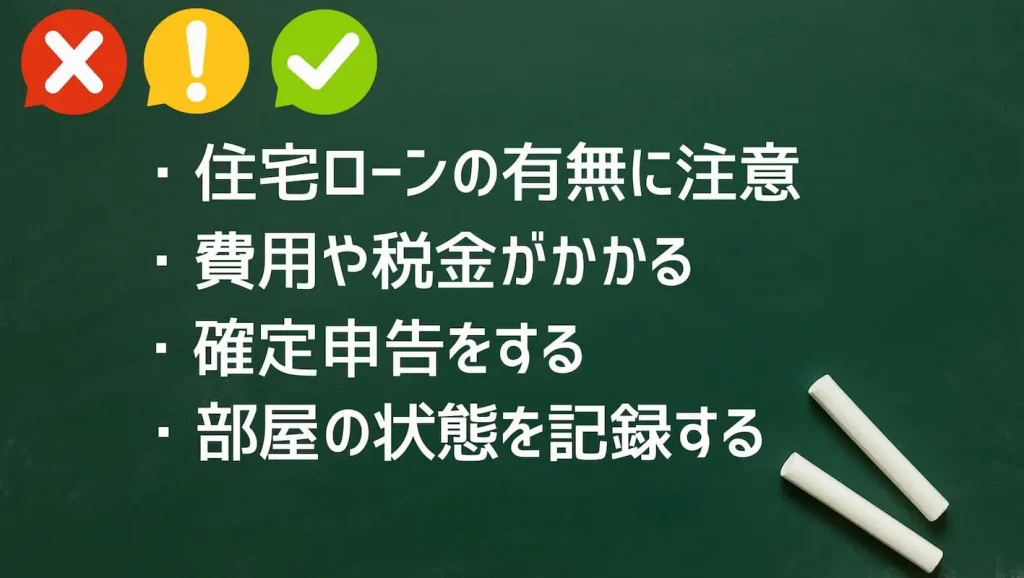

2-1. 家を貸すときは住宅ローンの有無に注意

家を貸す際、住宅ローン返済中の場合、原則としてそのまま貸し出すことはできません。

住宅ローンは「契約者本人が住むこと」を前提にしており、本人(または契約上認められる家族)が住まない場合は、完済または借り換えが必要となるケースがあります。

ただし、転勤などやむを得ない事情がある場合は例外的に認められる可能性もあります。

対応は金融機関によって異なるため、まずはローン契約の条文を確認し、必ず事前に相談しましょう。

※金融機関への相談をせずに賃貸に出すと、

- 厳しい条件への変更

- 期限付きの一括返済

などを求められるリスクがあります。

ローンが残っている状態で家を貸す場合は、最初に金融機関への相談が必須です。

2-2. 家を貸すと費用や税金がかかる

家を貸すことで家賃収入が得られる一方、管理・維持のための費用負担も発生します。ここでは主な費用と税金を整理します。

家を貸すとかかる費用

ハウスクリーニング費用(+必要に応じてリフォーム費用)

家を貸す前には、入居者募集前には専門業者によるハウスクリーニングが必要です。水回りの汚れや普段の掃除で落ちない汚れを残すと、クレームや早期解約につながることがあります。

※当社でも1,210円/㎡(税別)でハウスクリーニングを対応しています。

設備の老朽化が見られる場合は、軽微なリフォームで入居率が大きく変わるケースもあります。

修繕費用

家を貸す間、設備が故障した場合は貸主が修理・交換する義務があります。

ただし、借主の故意・過失による故障は借主負担です。

マンションであれば修繕積立金は引き続き貸主負担となります。一戸建ては積立金がないため、必要に備えて予算を確保しておきましょう。

原状回復費用

退去後の原状回復では、経年劣化・通常損耗は貸主負担です。

特にクロスは部分補修が難しいため、全面張り替えになることが一般的です。

一方、フローリングの傷や飲み物をこぼし変色したなど借主の故意、過失でつけた傷の他、掃除を怠ったことによる台所の油汚れや、風呂・トイレの水垢、庭木の繁茂などは借主に原状回復義務が生じます。ここで注意したいのは、借主の故意や過失でつけた傷でも全額請求できない点です。入居年数と設備の耐久年数を加味して借主の負担額を決定します。詳しくはこちらの記事をご確認ください。

関連記事

【退去時】家を貸すときの注意点

参考:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について[国土交通省]

賃貸管理会社を利用すれば、原状回復の手配や見積もりも任せられます。

賃貸管理会社への管理手数料等

管理業務を委託する場合、管理手数料が発生します。

一般的な賃貸住宅は月額賃料の約5~10%、駐在・転勤者向けの手厚いプランは10~15%程度となることもあります。

その他、契約事務手数料・点検費用等がかかる場合があるため、事前に確認しましょう。

火災保険料

火災保険は借主も加入するので貸主は不要と考える方もいるかもしれません。しかし、借主の火災保険は借主に過失のある場合のみに使用できます。隣家からのもらい火などは借主の火災保険では補償の対象外ですので、貸主自身も火災保険に加入して備えておくことが必要です。

施設賠償責任保険料

建物や付帯設備が原因で他人にけがをさせてしまった場合、建物の所有者(貸主)は建物の維持管理責任を問われます。施設賠償責任保険では、賠償金や修理費、裁判等で必要となる費用を補填できます。

たとえば、建物の外壁が落ちて通行人にケガをさせてしまった場合などが対象となります。

関連記事

持ち家を貸す際の費用は?賃貸管理の手数料などの考え方

家を貸しているときの税金

家賃収入を得ると、収入から費用を差し引いた利益に対して所得税がかかります。なお、固定資産税や都市計画税などの不動産を所有していることでかかる税金も引き続き負担します。

関連記事

家を貸すときの税金。税率の計算方法は?確定申告の流れ・しないリスクを紹介

2-3. 家を貸したら確定申告をする

家賃収入は「不動産所得」に分類され、年間の不動産所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

給与のように源泉徴収はされないため、税務署またはe-Taxで自分で申告を行います。

※確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などペナルティが発生します。

家を貸し始めたら、年末には収支を整理し、早めに申告準備を進めましょう。

関連記事

家賃収入で確定申告が必要なケースと適した確定申告の方法とは

2-4. 家を貸す前に部屋の状態を記録する

退去時のトラブルを避けるために、賃貸開始前に室内・設備の状態を写真や動画で記録することが非常に重要です。

- 傷や汚れの位置

- 設備の状態

- 室外(戸建ての場合)の設備

などを残しておくことで、後の原状回復の負担区分が明確になります。

分譲マンションであれば記録するのは専有部である部屋の内側が中心となりますが、一戸建てであれば、門扉や庭、塀といった室外の設備についても記録しておく必要があります。

賃貸管理会社が代行する場合も、記録データを必ず共有してもらい自分でも保管しておきましょう。

参考:入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)[国土交通省]

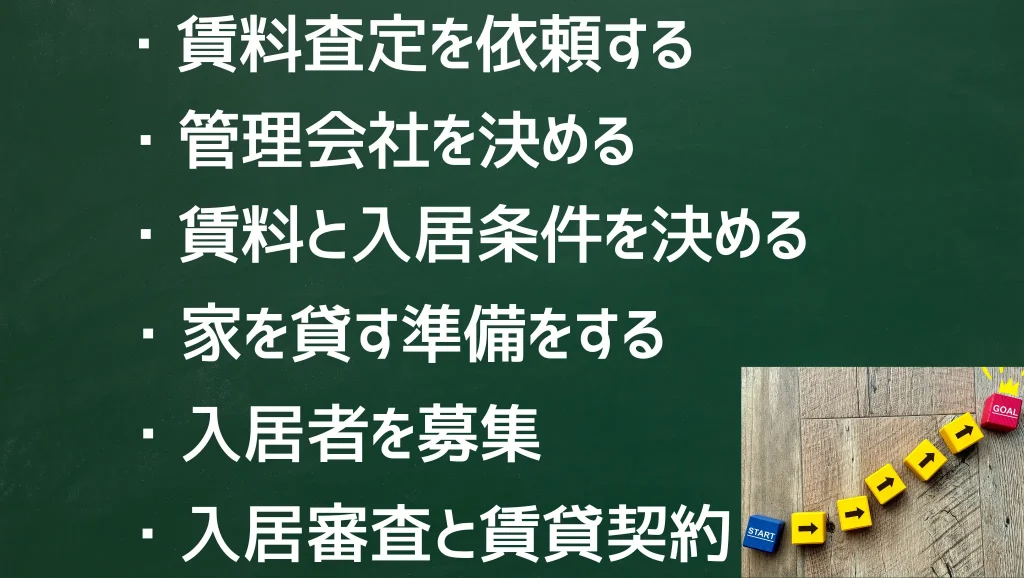

3. 家を貸す流れ

家を貸すときは、事前に全体の流れを把握しておくとスムーズに進められます。

ここでは、賃料査定の依頼から入居者募集・契約まで、初めての方でも迷わず進められる「家を貸す基本のステップ」をわかりやすく解説します。

3-1. 賃貸管理会社を探し、賃料査定を依頼する

まずは管理を依頼する賃貸管理会社を探します。

「賃貸に強みがある」会社を洗い出し、そのなかから保持する物件の種類や、貸し出したい期間に応じた実績のある会社を選定します。特にファミリー向けの物件や一戸建ての賃貸や期間限定で貸し出す定期借家契約や一時使用賃貸借契約を用いた賃貸は取扱いが少数であるため、実績がない会社だと借主を見つけられない可能性が高くなります。

賃貸管理会社の候補がある程度絞れたら、賃料査定を依頼しましょう。

「机上査定」では築年数や面積などのデータを中心に、

「訪問査定」では、それらに加えて設備や周辺環境といった条件も踏まえて査定します。訪問査定ではより多くの情報を拠り所として査定を行うため、より精度の高い賃料査定額を知ることができます。

査定額は賃貸管理会社の担当者の経験則から算出している部分が大きいので、相場を知るためにも賃料査定は複数社に依頼するようにしましょう。

あなたの家は貸せる?3つのチェックポイント

- 転勤や相続で、しばらく住まない家がある

- 空き家のままだと、税金や劣化がもったいないと感じている

- 「貸すとしたら月いくら?」を今のうちに知っておきたい

賃料査定についての詳細はこちらの記事をご確認ください。

関連記事

賃料査定とは? 査定方法や決まり方、不動産会社の選び方を解説【無料賃料査定あり】

3-2. 賃貸管理会社を決める【選び方】

手数料の差だけでなく、各社の『サービス内容の違い』に着目しましょう。

具体的には以下の点を中心に各社のサービスを比較することが大切です。

- 管理の全般を任せられるか

- 管理業務の内容(自分のできない範囲が網羅されているか)

- トラブルがあったときの対応範囲」

- 独自の入居者募集ルートがあるか

当社の場合は転貸借契約を締結し、入居者にとっての貸主となって賃貸管理全般を行います。

社宅管理事業やグループのネットワークを活かした独自の集客ルートもあります。

賃貸管理サービスにも入居者から賃料等の支払いがないときの「賃料支払保証」や、設備の修繕・交換費用を補助してもらえる「メンテフリーサービス」などの各種サービスなども揃え安心してお貸し出しいただけます。

3-3. 入居条件と賃料を決める

依頼する賃貸管理会社を決めたら、入居者募集に向けて条件や賃料を決めていきます。賃貸管理会社に提示された査定額を目安として、貸主の希望や他の募集条件と調整しながら決めていきます。

入居条件は「ペット飼育」や「喫煙」などに関する条件も付すことができますが、多すぎる条件は入居者候補を狭めてしまいます。どのような条件であれば借り手がつきやすいか、必要最低限の条件を意識することが大切です。

また、賃料設定は入居者を決める重要なポイントです。

家賃を高く設定すれば空室期間が長期化する可能性もある反面、ひと月あたりの収益は増えます。逆に低く設定すると入居者が決まりやすくなる反面、月々の家賃収入が減ってしまいます。賃料は時期や相場で変動するため見極めが難しいです。

賃料や入居者条件を決める際には、賃貸管理会社の担当者としっかりと打ち合わせを行いましょう。

3-4. 家を貸す準備をする

家を貸す前にハウスクリーニングを行ないます。築年数が浅く状態の良い物件だとしても賃貸管理会社を通じて専門業者に依頼しておきましょう。特に浴室やキッチンなどの水回りは、内覧時の印象を左右するポイントで早期成約にも繋がります。目に付きやすい劣化や古い家の場合は、必要に応じて修繕やリフォームも検討します。

3-5. 入居者の募集を行う

管理会社を通じて入居者の募集を開始します。

募集活動は、不動産ポータルサイトや自社ホームページへの掲載が一般的です。規模の大きい管理会社では、グループ企業や提携している法人などの独自のネットワークを活用して、集客を行うケースもあります。 リロの留守宅管理では、大手上場企業をはじめとした法人取引企業2万社以上の実績から自社内の社宅事業部門での法人契約向けの賃貸や、8,000店舗を持つ国内最大級の不動産ネットワークで入居者を探します。

3-6. 入居審査を経て賃貸借契約を結ぶ

入居希望者から申し込みが入ったら、入居審査を実施します。また、入居希望者が募集条件とは異なる条件を希望する場合は、条件交渉も行われます。

入居審査は保証会社や賃貸管理会社独自の基準により行われ、職業、収入、過去の家賃滞納歴などの支払い能力が審査対象です。そして、最終的な入居の可否は貸主が決めます。

入居審査に問題がなく、契約条件においても貸主と入居希望者双方の合意が得られたら、賃貸借契約を締結します。

関連記事

一軒家を貸すにはどうする?一戸建てを賃貸に出す方法と注意すべきポイントを解説

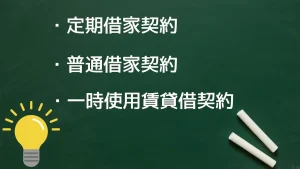

4. 家を貸す前に理解すべき契約の違い

家を貸すときの契約方法は「定期借家契約」と「普通借家契約」と転勤者に適した「一時使用賃貸借契約」を結んで家を貸すケースがあります。状況に合わせた契約方法を選択しないと大きな後悔が考えられます。ここでは、「定期借家契約」「普通借家契約」「一時使用賃貸借契約」という3つの契約の違いについてご説明します。

4-1. 契約更新がない「定期借家契約」

契約更新がなく、貸主が契約期間を自由に決めることができる契約です。契約期間満了の1年前から6か月前までの期間に解約を申し入れることで、満了時点での物件の明け渡しを受けられます。例えば、「海外赴任の期間がきっかり3年」と決まっており、その期間だけ家を貸したいといった場合には、リスクが低く有効な契約となります。

入居者(借主)との、契約更新に関するトラブルを避けられる一方で、期間の制限なしに長期的に住みたい入居者からは敬遠されてしまい、特に契約期間を短くするほど入居者が決まりづらくなる傾向があります。ただし、契約期間終了後に貸主と借主が合意することで再契約をすることが可能です。

関連記事

定期借家契約とは?メリットや注意点、他の契約との違いを解説

4-2. 退去申し出がなければ自動更新の「普通借家契約」

上記の定期借家契約とは異なり、借主から解約の申し入れがない限りは契約が自動的に更新されます。契約期間は2年とするケースが一般的です。入居者が退去を申し入れるまで継続的に家賃収入を確保できること、入居者にとって契約の条件がよいため賃料も相対的に高く設定しやすく、新たな入居者を獲得しやすいことなどがメリットです。

その一方、貸主からの解約申し入れには正当な事由が必要となり、契約の解除や契約更新の拒否は原則的に困難です。「赴任先から戻ることになったので家を返してほしい」といった場合でも契約を解除できないので状況によっては家に戻ることができず、貸主にとって大きなデメリットとなります(もし正当事由のもとで解約を申し出て法的に正当と認められた場合、解約は通知から6か月後となり費用も発生します)。

| 定期借家契約 | 普通借家契約 | |

|---|---|---|

| 契約期間 | 契約時に契約期間を設定 |

1年以上の契約期間を設定 期間の定めのない契約も可 ※契約期間が1年未満の場合は、 期間の定めのない契約とみなされる |

| 契約方法 |

書面(または電磁的記録)でのみ可 ※契約書とは別にあらかじめ 「更新がなく、期間の満了により終了する」旨の 書面の交付・説明が必要 |

口頭でも書面でも可 |

| 契約の更新 |

不可 ※再契約は可 |

可 |

| 貸主からの解約 |

期間満了をもって解約可 ※期間満了の6か月から1年前までの間に 解約予告が必要 | 正当事由がない限り不可 |

| 賃料 | 普通借家契約の8~9割 | 賃貸市場の相場 |

4-3. 契約期間を自由に決めやすい「一時使用賃貸借契約」

一時使用賃貸借契約は、持ち家を一時的に賃貸として貸し出したい場合に用いられる契約方法です。たとえば転勤などで、数年の期間だけ賃貸に出す場合が該当します。

一時使用賃貸借契約は借地借家法の強行規定と呼ばれるものが適用されないので「貸主都合での解約の申し入れができる」「契約期間を自由に決められる」など、貸主側に有利な点があります。

海外赴任の場合、当初の予定期間が延長されたり、逆に早期帰任になったりする可能性があります。一時使用賃貸借契約では、契約時に定めた契約期間は遵守しなければいけませんが、3ヶ月前に告知すれば解約可能なため、定期借家契約よりも柔軟性が高く、赴任期間の変更や予定外の状況変化にも対応しやすいです。

期間を限定した契約であるため、普通借家契約と比較して借主が見つかりにくく、賃料を低めに設定する傾向にある点はデメリットとして挙げられます。

関連記事

一時使用賃貸借契約とは?リロケーションで使われる転勤者におすすめの契約方法

関連記事

家を貸す時の契約方法の注意点

5. 家を貸すときに失敗しない管理方法と注意点|トラブルを防ぐ3つのコツ

「家を貸す」経験は多くの人にとって未経験なことです。大切な資産である家を賢く貸すには、いくつかのポイントがあります。事前に知っておく事で家を貸すときの不安が軽減できるよう、3つの方法について解説します。

5-1. 自主管理か管理委託か、自分に合う管理方法を選ぶ

家を貸す際には「賃貸管理」と呼ばれる建物と入居者2つの管理業務が発生します。

「建物の管理」はガスや水道などの設備不備があった際の業者手配や敷地内の清掃や管理。

「入居者の管理」は入居者の募集や入退去の事務手続き全般、苦情があった際の対応などが主な内容です。賢く家を貸すにはこれらの管理業務を管理会社に委託することです。手数料は発生しますが、負担を軽減できるため無理なく家を貸せます。

手数料や管理内容は管理方法によって変わるため、家賃収入にも影響します。

ここでは自分に合った管理方法が分かるよう、家を貸すときの管理方法について解説します。

自主管理

賃貸管理会社に頼ることなく、貸主自身で賃貸管理業務を行う方法です。

工事や修繕の手配、入居者との交渉や契約、退去時の精算など多様な業務を自身で行う必要があり、そのための手間と時間、加えて知識・経験も必要になります。また入居者募集のみを不動産仲介会社に依頼する場合があり、このときには仲介手数料が発生します。

<メリット>

- 管理会社への数料が発生しないため、収益が大きくなる

<デメリット>

- 入居者対応の手間や時間ががかかり、夜間や休日であってもトラブル対応が必要になることもある

- 物件が遠方の際は、交通費や借主との通信費などの費用が発生する

- 自分では対応できないトラブルのために専門業者との提携やそれらの費用もかかる

- 何か起きたときのリスクをすべて背負わなければならない

管理委託

賃貸に必要となる様々な業務をまとめて賃貸管理会社に委託する方法で、家を貸す際の一般的な管理方法です。

委託内容は、建物、入居者に関わる「必要なことは、ほとんどすべて」という場合もあり、家を貸す手間を大きく軽減できるので安心して家を貸せるでしょう。

<メリット>

- 賃貸管理の手間や時間のほとんどを削減できる

- 賃料設定やリフォームについて適切なアドバイスを受けられる

- 賃貸管理会社の保証サービスを利用してリスクの軽減が可能

<デメリット>

- 賃貸管理会社への管理手数料(家賃収入の5~10%程度)がかかり、自主管理に比べ収益が劣る

- 管理会社を探す手間が発生する

家を貸すことについて初心者の方や、賃貸運営にかける時間があまりない方は自主管理ではなく管理委託で賃貸を行うことが面倒や後悔を避けるための賢い方法といえます。

ただし、管理会社や営業担当者の質にも左右されるので賃貸管理会社の探し方、選び方は大切です。

信頼できる管理会社の方法はこちらの記事で解説しています。

関連記事

信頼できる不動産会社の選び方とポイント、家を貸すときは管理会社が重要!

サブリース

賃貸管理会社が家を借り上げて、その物件を入居者へと貸し出す管理方法で「転貸借」とも呼ばれます。

管理委託と同様に賃貸管理で必要な業務の全般を任せられることに加えて、借主にとって賃貸管理会社が貸主になることから、本来は契約当事者しかできないことでも主体的に対応してもらえるため、手間を感じずに家を貸し出せるでしょう。

<メリット>

- 家を貸すことの全般を管理会社に任せられるので、委託管理以上に手間が軽減できる

- 空室時も家賃保証がある場合は、より安定した賃貸運営も可能になる

<デメリット>

- 管理会社の手間が多くなる分、委託管理以上に管理手数料がかかり、収益が悪くなる

- 賃貸管理会社が契約当事者となることにより、所有者よりも有利な立場になることがある

- 空室期間中の家賃保証がある場合、中途解約時のペナルティが発生することがある

本業が忙しく手間や時間を極力掛けずに家を貸したい方、転勤や海外赴任で遠方にお住いの方には特におすすめです。

タイプ別おすすめの管理方法

「自主管理」

過去に家を貸した経験や知識もあり、物件への往来も問題なく、収益を最大化したい方におすすめ。

「委託管理」

家を貸した経験がなく多少の手数料が発生しても面倒なことを避けて賃貸運営をしたい、賃貸管理会社から連絡があっても迅速に対応できる方は委託管理が良いでしょう。

「サブリース」

転勤・海外赴任など物件が遠方となり、忙しいなどで賃貸管理全般を委託したいと考えている方にはおすすめです。

ただし、空室時の家賃保証サービスをメインにする不動産会社は貸主からの解約が難しいことが多いため、選択肢から外した方が賢明でしょう。

5-2. 管理会社に任せられる業務範囲・対応力を事前確認する

賃貸管理サービスを利用する上で、管理会社の業務範囲を確認することは家を賢く貸す方法の一つです。

賃貸管理業務は入居者の募集、入居中の管理、退去時の立会い、原状回復の査定や交渉、破損個所の修繕手配など多岐にわたり、専門性の高い業務も多くありますが、どの業務を扱っているかは賃貸管理会社によって異なります。

委託する業務の範囲が広がれば、利用するサービスの手数料は高くなりますが、この先の数年間以上、自分にとって無理なく賃貸を続けられそうなサービスになっているか、提供される賃貸管理業務の範囲や、自分で行わなければならない業務の範囲について確認した上で利用するサービスを選びましょう。

3~4社を比較しサービス内容や管理手数料と業務範囲が釣り合っているか、自分を助けてくれる保証サービスなどを確認し決めることが、賢い方法といえます。

このタイミングで賃料査定も同時に依頼しましょう。各社から賃料が提示されるので収支イメージもつきます。業務範囲の確認や賃料の目安、各社のサービスを同時に確認できるので2度手間にならず便利です。

5-3. トラブルを防ぐために契約条件と入居者属性をしっかり確認する

家を貸すときにトラブルを避けるためには、契約条件の設定 と 入居者属性の確認 が欠かせません。

まずは「どこまで許容するか」を明確にしておきましょう。代表的なチェック項目は以下のとおりです。

- ペット可否

- 喫煙・電子タバコ

- 楽器演奏の可否

- DIY・リフォームの可否

これらは募集条件に明記し、契約書の禁止事項としても盛り込むことで、汚損・破損の責任を明確化 でき、退去時のトラブル防止につながります。

さらに重要なのが 入居審査(入居者属性の確認)です。(収入・勤務先・家族構成など)のチェックや保証会社の手配も含まれるため、滞納や生活トラブルのリスクを大幅に軽減でき、長期的に安心して住んでもらえる入居者かどうかを判断できます。

管理会社へ依頼した場合は、これらの審査やチェックも含めて対応してくれるため、

個人では気づきにくいリスクもカバーされ、滞納リスクや生活トラブルを大幅に減らせる点がメリットです。

条件設定に迷う場合は、SUUMOなどで近隣物件の禁止事項や条件を確認し、

「自分が許容できる条件」があればあえて緩和することで、競合より有利な募集条件にできるケースもあります。

周辺相場と需要に合った条件設定が、後悔しないためのポイントです。

条件設定を判断する際には、築年数や設備の状態を踏まえて管理会社にアドバイスを受けるのが最も確実です。

6. 家を貸すときの管理会社を選ぶポイント

賃貸管理会社を選ぶときのポイントは、自分ではできない管理業務が、提供されるサービスや保証によってカバーされていることです。

手数料の安さで賃貸管理会社を選ぶことは考えられますが、それによって自身で行う管理業務が増えれば余計な手間が発生するでしょう。賃貸管理業務は多岐にわたり、賃貸管理会社のサービスにも様々です。そのため、複数の管理会社から話を聞くことで、賃貸管理に必要なものが分かり、手数料以外の違いも分かるようになります。

賃貸管理会社選びでは、手数料の安さだけでなく今の自分に必要な範囲を漏れなくカバーできるサービスを選ぶことがとても大切です。

また、家を貸す目的によっても管理会社による違いがあります。

転勤などで再入居を前提として一時的に家を貸すような場合を「リロケ-ション」と呼びますが、このような場合はノウハウのある専門の管理会社を選ぶことも重要です。

管理方法も重要で管理会社に多くを任せられる「転貸」方式が望ましいです。家を貸す目的によって、より専門性の高い管理会社を選択することが大切です。

賃貸管理会社の選び方のポイントに関する詳細はこちら

弊社は「リロケ-ション」を日本で初めて事業化した賃貸管理会社です。転勤や海外赴任される方の負担を減らすことを最優先にしているため管理方法も「転貸」です。安心して貸し出せるよう保証サービスやオプションも揃えています。また、その他の賃貸プランも用意しており、目的にあったプランをご提案しています。

7. まとめ

家を貸すと際は、事前に知っておきたいポイントや注意点がいくつかあります。

賃料設定、契約の種類、リスクの分担、入居者対応…これらを理解しておくことで、思わぬトラブルや管理の負担を抑えながら、安心して家を貸すことができます。

現在は、各種保証や代行サービスが整った賃貸管理会社を活用することで、家を貸す手間や不安を大きく減らすことが可能です。特にリロケーション・ジャパン(リロの留守宅管理)は、多忙な方や遠方に住むオーナーでも利用しやすい体制が整っており、初めて家を貸す人がつまずきやすい部分を丁寧にカバーしています。

家を貸す際の成功率を高めるために大切なのは、「その家が、どのくらいの賃料で貸せるのか」を正しく把握すること。でここを誤ると、空室期間が延びたり、逆に安く貸して損につながることもあります。

そのため、最初の一歩として“賃料査定”で現在の適正相場を知ることが、家を貸すことをスムーズにし、余計な不安を減らすことにつながります。

家を貸す際に押さえるべきポイントや適正な賃料相場について、専門スタッフが丁寧に案内します。