「転勤で使わなくなった持ち家がある」「実家を相続したまま放置している」など、使わない持ち家の管理について、漠然とした不安を感じていませんか?

放置することで生じる経済的負担や近隣トラブル、法的な責任を正しく理解し、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけることが重要です。

この記事では、使わない持ち家を放置することで発生するリスクから、売却・賃貸・解体などの選択肢比較などを解説します。

1. 使わない持ち家を放置するリスク

この章では、使わない持ち家を放置することで発生する具体的なリスクについて紹介します。誰も住まないことで家の劣化がはじまり、近隣への迷惑が生じたり経済的な損失が生じたりする可能性があるため、注意が必要です。

持ち家を使わないリスクには主に以下の内容があります。

- 害虫・害獣による建物と周辺環境への被害

- カビや湿気による構造部分の深刻な損傷

- 設備故障による予期せぬ修繕費用の発生

- 建物劣化に伴う倒壊や近隣への損害リスク

- 景観悪化による地域全体への悪影響

- 犯罪の温床となる防犯上の問題

- 不法占拠による法的トラブルの発生

- 分譲マンションでの管理組合との複雑な関係

使わない持ち家を賃貸に出す場合のメリット・デメリットについては以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

関連記事:自宅を賃貸に出すメリット・デメリット14選!必要な費用・税金や具体的な手順も解説

1-1. 害虫・害獣による建物と周辺環境への被害

使わない持ち家は、害虫や害獣にとって理想的な住処となってしまいます。

人の出入りがなく換気も行われない建物は、シロアリやゴキブリ、ネズミなどの害虫が繁殖しやすい環境です。

特に深刻なのは、イタチやハクビシンなどの害獣が住みつくケースで、これらの動物は一度住処を決めると駆除が非常に困難になります。

害獣の糞尿による悪臭や建物の損傷は、近隣トラブルへと発展しやすく、住民の方々からクレームを受ける原因にもなりかねません。

このような被害を防ぐためには、定期的な換気と害虫駆除、侵入経路の封鎖が不可欠で素人がやるには難しい作業になります。

1-2. カビや湿気による構造部分の深刻な損傷

人が住んでいない家は、窓の開け閉めなど日常的な換気が行われないため、湿気がこもりやすく、カビの発生につながります。

湿度が70%を超える状態が続くとカビの繁殖が加速し、壁や天井、床下の構造材まで深刻な被害を受けることがあるため注意が必要です。

特に木造住宅の場合、湿気によって木材の腐朽が進むと、建物の耐震性や安全性が著しく低下し、最悪のケースでは倒壊に至る危険性も考えられます。

できれば定期的に換気を行い、床下の湿度管理も徹底する必要があります。

1-3. 設備故障による予期せぬ修繕費用の発生

長期間使われていない水道管や電気設備は、見えないところで劣化が進行し、ある日突然の故障から予期せぬ被害につながるおそれがあります。

例えば、水道管内に水が滞留すると配管の腐食が進行し、ある日突然破裂して建物や周辺に水害をもたらす可能性があります。

電気設備についても、定期的な通電がないと絶縁性能が低下し、漏電や火災の原因となる危険があるため注意が必要です。

定期的に水道の蛇口をひねって通水したり、電気設備の専門家による点検を受けたりすることで、これらのリスクを回避しやすくなるでしょう。

1-4. 建物劣化に伴う倒壊や近隣への損害リスク

建物は人の生活による適度な振動や温度変化、換気によってバランスを保っています。

そのため、人が住んでいない状態が続くとバランスが崩れ、構造材の収縮・膨張による歪み、雨漏りなどが発生し、劣化が早まるおそれがあります。

台風や地震などの自然災害時には、劣化した建物が倒壊や部材の飛散を起こし、近隣に甚大な被害をもたらす可能性があります。

特に建物の築年数が古い場合は、周囲への影響も考慮して、定期的な安全チェックを行いましょう。

1-5. 景観悪化による地域全体への悪影響

使われず管理されない持ち家は、地域の景観を著しく損ない、周辺住民の生活環境に深刻な影響を与えます。

雑草の繁茂や看板の破損、ゴミの散乱などにより、周辺地域の美観が損なわれ、地域全体の不動産価値を下げる要因となることもあるでしょう。

さらに深刻なのは、管理されていない土地が不法投棄の標的となりやすいことです。

一度ゴミが捨てられると、それを見た他の人も同じ場所に投棄するようになり、被害が連鎖的に拡大していきます。

空き家の庭に不法投棄されたゴミが悪臭を放つような事態になると、近隣住民に多大な迷惑をかけることになるため、物件オーナーとして迅速な対応が求められます。注意しなくてはなりません。

1-6. 犯罪の温床となる防犯上の問題

使われず管理されない持ち家は、犯罪者にとって格好の標的となり得ます。

人の目が行き届かない空き家は、不審者が侵入しやすく、犯罪の準備や拠点として悪用されるおそれがあるためです。空き巣、放火といった被害に加えて地域全体の治安悪化につながる可能性があります。

このような使わない持ち家のリスクは、単に経済的な損失だけでなく、地域住民の安全と安心を脅かす社会問題へと発展する可能性があります。

防犯カメラの設置やセキュリティシステムの導入、定期的な見回りにより、犯罪リスクを最小限に抑える対策が不可欠です。

1-7. 不法占拠による法的トラブルの発生

管理が行き届かない空き家は、不法侵入や不法占拠の被害に遭いやすく、一度占拠されると法的な対処に多大な時間と費用を要します。

空き家は侵入が容易で発見されにくいため、住居に困った人々や反社会的な活動を行う者にとって利用しやすい場所となってしまいます。

一度不法占拠されると、所有者であっても勝手に立ち退かせることが難しく、法的な手続きを経なければ排除することができません。

さらに、不法占拠者が近隣住民とトラブルを起こした場合、所有者が損害賠償責任を問われることも懸念事項です。

これらを防ぐためには確実な施錠と、侵入防止措置の設置を徹底しましょう。

1-8. 分譲マンションでの管理組合との複雑な関係

分譲マンションで空き家を所有している場合、管理組合との継続的なやりとりが必要です。

適切な対応を怠るとトラブルに発展するリスクが存在するため、注意が必要です。

空き住戸であっても他の住民と同様の管理費・修繕積立金の支払いや、共用部分の管理に関する合意形成への参加を求められることは認識しておきましょう。

なお、管理費を長期間滞納すると、管理組合から法的措置を取られる可能性もあるため、この点も注意が必要です。

2. 持ち家を使わず維持するための経済的負担

ここでは、使わない持ち家を維持し続けることで発生する意外と高額になりがちな経済的負担について紹介します。

使わない持ち家を維持するための経済的負担は、大きく分けて以下の2つです。

- 固定資産税や住宅ローンの負担

- 管理費の負担

以下で詳しく解説します。

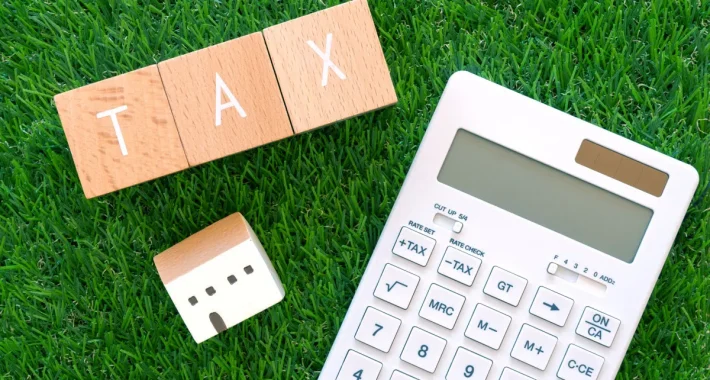

2-1. 固定資産税や住宅ローンの負担

使わない持ち家を所有し続ける場合、固定資産税と住宅ローンの継続的な支払いが大きな経済的負担となります。

たとえ誰も住んでいなくても、所有している限りは毎年「固定資産税」と「都市計画税」の支払い義務があり、これを免れることはできません。

もし住宅ローンが残っていれば、その返済も当然続きます。現在の住居費と合わせて、二重の支払いが家計を圧迫するケースも多いでしょう。

さらに、空き家の管理状態が悪いと、自治体から「管理不全空家」または「特定空家等」に指定されるリスクがあります。

これは、2023年12月13日に施行された改正「空家等対策の推進に関する特別措置法」にもとづくものです。

指定を受けると、固定資産税の「住宅用地の特例」が適用されなくなり、土地の固定資産税額が更地と同様の扱いとなって最大で現在の6倍に増加する可能性があります。

多額の固定費が継続的に必要になると、家計に深刻な影響を与える可能性が高いでしょう。

参考:国土交通省│空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

2-2. 維持管理費の負担

使用していない持ち家であっても、建物を適切に維持するためには継続的な維持管理費用が発生します。

かかる費用は、建物の規模や築年数、立地によって大きく変動します。

以下は、維持管理費用の内訳(木造30坪・自己管理または一部委託の場合の参考例)です。

| 項目 | 年間の費用目安 |

|---|---|

| 火災保険・地震保険料 | 2~6万円 |

| 最低限の光熱費・水道代 | 3~4万円 |

| 草刈り・清掃の委託費 | 3~36万円 |

| 簡易修繕費(雨樋の清掃、窓ガラスの補修など) | 5~50万円 |

※あくまで一例となり、実際にかかる費用は建物により異なります。

空き家管理代行サービスを全面的に利用する場合は、さらに追加費用も必要であるため、長期的な視点で資金計画を立てることが重要です

3. 使わない持ち家はどうするのが正解?3つの選択肢

最後に、使わない持ち家の処理方法として考えられる3つの主要な選択肢について紹介します。

- 賃貸に出す(リロケーション)

- 空き家管理サービスを利用する

- 家を売却する

3-1. 賃貸に出す(リロケーション)

使わない持ち家を賃貸物件として活用することは、リスクを収益機会に転換する有効な方法です。

家賃収入により固定資産税や管理費などの維持費をカバーしながら、将来的に自分が住み直す可能性も残せるメリットがあります。

なお「リロケーション」とは、転勤や海外赴任などで長期不在となる自宅を期間限定で第三者に貸し出すことを指します。

あらかじめ契約期間を決めておくため、帰任時にはスムーズに再入居できるのが大きな特徴です。

不在中に家賃収入を得られるだけでなく、人が住むことで防犯や建物の劣化防止にもつながるメリットがあります。リロケーションについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

関連記事:一戸建てをリロケーションする手順5ステップ!会社選びのポイントも解説

使わない持ち家を賃貸で活用するメリット

持ち家を賃貸に出す最も大きなメリットは家賃収入が得られることでしょう。

固定資産税や修繕費用などに充てることができ、持ち家の維持に必要な費用を持ち家自体に稼いでもらうことができます。

持ち家を一時的に貸し出すことで、将来自身や家族が住む選択肢を残しながら、それまでの間は有効な資産活用ができます。

また、入居者がいることで、設備の故障や雨漏りなどの不具合を早期に発見し、すぐに対応できるのもメリットといえます。

さらに、人が住むことによって、日常的な換気や水道の使用で湿気やカビの発生を防ぎ、建物の劣化を抑制できるというメリットもあります。

使わない持ち家を賃貸に出すデメリット

持ち家を賃貸に出す際に最も懸念されるデメリットは、入居者によって持ち家が汚されたり、傷ついたりしてしまう可能性があることでしょう。日常生活によって劣化する部分を除き、入居者の故意・過失によるものは、修繕費用を入居者に請求できます。

また、家賃の滞納や無断でのペット飼育などのトラブルも懸念事項のひとつでしょう。入居者とのトラブルは、入居審査をしっかりと行うことである程度防ぐことができます。また、賃貸管理会社を利用することで、トラブル発生時の対応を任せることができます。

なお、当然ですが貸主は賃貸中の持ち家を自由に使うことはできません。物置や一時的な滞在施設として利用することはできなくなります。将来的に持ち家を再度利用する予定がある場合には、契約の種類にも気をつけましょう。詳しくは、以下の関連記事で説明します。

関連記事:賃貸における契約の種類

3-2. 空き家管理サービスを利用する

空き家管理サービスは、当面の判断を先延ばしにしながら最低限の建物維持を図る選択肢です。

専門業者による定期的な巡回、換気、清掃により建物の急激な劣化を防ぎ、近隣トラブルや犯罪リスクを軽減できます。

3-2-1. 空き家の管理を委託するメリット

管理委託の最大のメリットは、遠方に住んでいても専門業者により適切な建物維持ができることです。

定期的な巡回により建物の異常を早期発見でき、不法侵入や不法投棄、倒壊などの実害を未然に防ぎやすくなります。

定期的な清掃や草刈りを行うことで、近隣住民からのクレームを回避できるようになるでしょう。

売却や賃貸の検討期間中や相続手続き中など、一時的に判断を保留したい場合の有効な選択肢として活用できます。

3-2-2. 空き家の管理を委託するデメリット

空き家管理のデメリットは、継続的な費用負担が発生することです。

賃貸の場合と異なり、収入は一切なく、支出のみが続くことになります。

管理業者ができるのは現状維持のみですので、建物の根本的な老朽化は止められず、屋根や外壁などの大規模修繕が必要になることもあります。

長期間の管理委託は他の選択肢と比較して経済的なメリットが少なく、最終的には売却や大規模修繕の判断が必要になるため、問題の先送りに過ぎません。

例えば管理委託は2~3年以内の短期利用に留めると決めておき、その間に最終的な結論を出す準備をしておくとよいでしょう。

3-3. 家を売却する

賃貸や管理委託が継続的な関わりを必要とするのに対し、売却は所有権を手放すことで、問題の根本的な解決を図る選択肢です。

ここでは、売却する場合のメリット・デメリットを解説します。

使わない持ち家を売却するメリット

売却する最大のメリットは、これまで述べてきたような維持管理のコストや、将来への不安といった精神的な負担から、完全に解放される点にあります。

売却により固定資産税や管理費、修繕費などの継続的な負担がすべて解消され、売却代金で利益が出た場合はほかの投資や生活資金に活用することも可能です。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が利用できる可能性があります。

例えば、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することや、1981年(昭和56年)5月31日以前の旧耐震基準の家屋は耐震リフォームまたは取り壊しが必要など、複数の細かい要件があります。

適用判断は非常に複雑なため、必ず国税庁の最新情報を確認し、税理士などの専門家に相談してください。

家族が住む予定がなく、賃貸需要も見込めない場合は、早期売却が最も合理的で安心な選択肢といえます。

参考:国税庁│被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

3-3-2. 使わない持ち家を売却するデメリット

売却の主なデメリットは、思い出のある家にもう住めなくなることです。

売却後に家族の事情変化により住居が必要になっても、同じ家を取り戻すことはできません。

また、不動産市場の低迷期や立地条件が悪い場合は、期待より低い価格での売却となる可能性があり、地方の築古物件では希望する査定価格にならないケースもあるでしょう。

さらに売買には、仲介手数料や登記費用、印紙税などで売却価格の3~5%の諸費用が発生することも忘れてはいけません。

複数の不動産会社で査定を取得し、最適な売却方法を選択することが重要です。

4. まとめ

これまで見てきたように、使わない持ち家をそのまま放置することには、想像以上に多くの、そして深刻なリスクが潜んでいます。

害虫発生や建物劣化、犯罪の温床となる物理的リスクに加え、毎年発生する固定資産税や管理費など維持するための金銭的負担も大きいと感じる方が多いでしょう。

解決策として賃貸活用や管理委託、売却の3つの選択肢がありますが、どの選択肢を選ぶにしても、放置期間が長くなるほど資産価値は下落し、選択肢も狭まります。

漠然とした不安を抱え続けるより、持ち家の現状を正確に把握し、家族や専門家と相談しながら、自分の状況に最適な対処法を早めに決断することが重要です。

ひとりで判断するのが難しい場合は、空き家管理の専門家や賃貸管理の専門家に相談することがおすすめです。