忙しい方のための要約:戸建てを貸す成功ポイント

-

● まずは「正確な家賃」を知る:

ネットの相場は平均値です。損をしないため、まずは「査定」で手元に残る金額を確認しましょう。 -

● トラブルは管理会社で防げる:

空室や近隣トラブルが不安なら、実績豊富な管理会社(リロケーションなど)に任せるのが安心です。 -

● 迷ったら「数字」で比較:

貸すか売るか迷っているなら、まずは査定額(収益)を見てから判断しましょう。

「家賃相場」はあくまで地域の平均値です

戸建ては「駐車場の台数」や「庭の広さ」、「ペット可」などの条件次第で、

相場よりも高い賃料で貸せるケースもあります。

ご自宅の本来の価値を知るために、まずは無料査定で「適正賃料」をチェックしてみませんか?

目次

1. 戸建て(一戸建て)を貸す3つのメリット

戸建て(一戸建て)を貸すメリットは次の通りです。

・安定した家賃収入が得られる

・空き家にすることで発生する老朽化のリスクを防げる

・将来的に戻ることができる

戸建て(一戸建て)を貸すことは、空き家にしておくよりも新たな資産価値をもたらしてくれます。また、貸し出すことで節税効果もあります。ここでは、戸建て(一戸建て)を貸すことで得られる3つのメリットについて解説します。

1-1.安定した家賃収入が得られる

戸建て(一戸建て)は、広い敷地や部屋ごとの独立性、庭付きといった付加価値によって、収益性の高い家賃収入を得ることができます。

家賃収入は、住宅ローンの返済を助けたり、老後の生活資金に充てたりと、家計に大きなゆとりをもたらすことが期待できます。

1-2. 空き家にすることで発生する老朽化のリスクを防げる

空き家にしておくと、人が住まないため急速に劣化が進む可能性があります。

賃貸に出すことで、入居者による定期的な換気や清掃が行われ、建物の劣化を遅らせることができます。また、適切な管理や手入れが施され、将来的に売却する際の資産価値維持にも繋がります。

1-3. 将来的に戻ることができる

海外赴任や転勤の際、家を貸しておけば、戻ってきたときに再度住むことができます。

再び同じ地域に住む場合、買い替えを選択すると、売却や購入に仲介手数料が発生しますし、登録免許税等の税金も生じ、貸した家に再度住むより経済的に大きな負担がかかることが通常です。

貸し出し中に売却したくなった場合、借主に購入を検討して貰う事も可能ですし「資産」として残しておけば、必要なタイミングで売却することもできます。

将来、子供や孫が自分たちのマイホームとして利用する住む可能性を残すことができます。

再び住む可能性が少しでも考えられるのなら、貸す方が経済的なメリットは大きいです。

1-4. 戸建て(一戸建て)を貸す節税効果

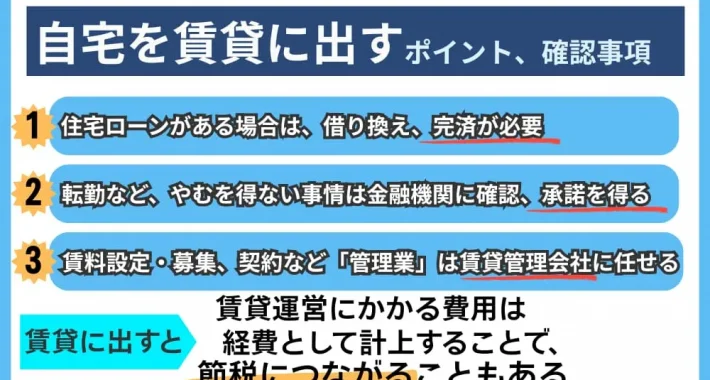

家賃収入で得た不動産所得は所得税の課税対象となりますが、建物の減価償却費や管理費、修繕費、火災保険料、固定資産税、住宅ローン金利など、様々な費用を「必要経費」として計上することができます。

なかでも減価償却費は支出を伴う費用ではないため、費用計上すると所得税を節税できる可能性があります。

もし不動産所得がマイナスになった場合でも、ほかの所得と「損益通算」することで払いすぎた所得税が還付されるケースもあり、特に会社員のような給与所得者にとって魅力的にうつるでしょう。

家賃収入は、ローンの返済や納税資金として大きな助けになります。 『私の家なら、毎月いくら入ってくる?』 そう気になった方は、まずは無料の賃料査定で、具体的な金額を確かめてみませんか?

関連記事

自宅を賃貸に出すメリット・デメリット14選!費用・税金・住宅ローンの注意点と手順を解説

2. 戸建て(一戸建て)を貸すリスク

戸建て(一戸建て)を貸すリスクは以下の4つです。

- 入居者が見つかりにくい

- 設備の損耗負担大きい場合がある

- うまく貸し出せず赤字になる

- 入居者トラブル

戸建てはマンションより賃貸に出す難易度が高いため、リスクを理解し、回避策を準備することがリスク対策につながります。ここでは、戸建て(一戸建て)の賃貸における代表的なリスクを挙げていきます。

2-1. 入居者が見つかりにくい

戸建て(一戸建て)の場合は、子育てファミリー層に人気があり、周辺環境や学校の有無などの条件が重視されるため、マンションより借主を見つけづらいことがあります。空き家リスクも懸念されますが、戸建て(一戸建て)の賃貸に強い信頼できる不動産会社に依頼し、入居者の選定や管理を任せることでリスクを軽減できるでしょう。

2-2. 設備の損耗負担が大きい場合がある

入居者が住むことによって家に傷や汚れが付いてしまわないか、初めて自宅を貸し出す場合は特に心配になると思います。賃貸には、物件に傷や汚れがついてしまうリスクがあります。このリスクを見積もる上で理解しておきたいことは次の2つです。

家が受ける損傷のうち賃貸によるものはどれほどか

賃貸中の損傷には、賃貸によるものとそうでないものがあります。これらは区別して考えた方が良いでしょう。家の設備には、通常の使用中に傷ついたり壊れたりしていくものがあります。

賃貸中の損傷には、次のようなものが考えられます。

- 使っていなくてもそうなっていた

- 通常の使用であれば誰が使っていてもそうなっていた

- その入居者が使ったからそうなった

このうち、一般的に貸主が負担して直さなければならない範囲は、「通常の使用であれば誰が使っていてもそうなっていた」といえる範囲です。

これまでよりも設備の使用頻度が増えたとしても、本来の用途通りに使っていて早く壊れることがあるならば、貸主の費用負担で修理することになるため、そのことは賃貸のリスクとして見込んでおくべきでしょう。

原状回復について、どの範囲が金銭的に補填されるか

おおむね「その入居者が使ったからそうなった」といえる、「通常使用の範囲を超えた使用で生じた傷」「故意や過失による傷」こうしたものは精算時に入居者に請求します。

どこからどこまでが入居者負担となるかについては、国土交通省がガイドライン(国土交通省「住宅:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について」)で定めており、これに従うことが一般的です。

2-3. うまく貸し出せずに赤字となる

賃貸には初期費用がかかります。

また、募集を開始しても入居者が見つかり収入を得られるとは限りません。賃貸を成功させるには、支出を必要最低限に絞りつつ、適正な賃料設定を行うことが必要です。

少額の工事で賃料を高めることや、入居者を早く見つけることができれば、収入を増やすことができます。反対に効果の小さい工事に費用をかけすぎる、あるいは、設定する賃料が高過ぎたり安過ぎたりすると、利益をなかなか生み出せなくなるリスクが存在します。

賃貸開始にあたっては賃貸管理会社に相談することが一般的ですが、マンションに比べると戸建て(一戸建て)の賃貸は管理実績が少ない会社も多く、相談先によっては良い提案をもらえない可能性があります。

戸建て(一戸建て)の賃貸管理に強い相談先として、転勤時の賃貸を積極的に取り扱う当社のようなリロケーション会社を候補に加えることをおすすめします。

2-4. 入居者トラブル

賃貸するということは、物件に自分以外の誰かが住むということです。共有部がなく、各戸の隔たりがあり、家族で借りる入居者が多いことなど、 戸建て(一戸建て)はマンションに比べると近隣にまで迷惑をかけるようなトラブルになるリスクは低いと考えられます。

しかしそれでも、月々の家賃や退去時の費用の支払いを拒否する可能性などのトラブル事例はあります。大きな問題が実際に発生する可能性は、当社の管理実績から見てもかなり低いと考えられますが、事例が少ないということは対策しづらいということでもあります。

次の章ではリスクを軽減する方法を解説していきます。

3. 戸建て(一戸建て)を貸すときの4つのリスク対策

賃貸に出すことはリスクが伴いますが、ほとんどのリスクは賃貸管理会社のサービスを利用することで大幅に軽減することが可能です。選ぶサービスや業者にもよりますが、賃貸経営の業務と言える部分もほとんど「おまかせ」してしまうことができるサービスも存在しており、それほど多くのことに注意しなくても、比較的簡単かつ安全(ローリスク)に賃貸経営できてしまうことも多いです。このようなサービスも含め、ここからは戸建て(一戸建て)を賃貸するときのリスクを軽減・回避する方法について、具体的に説明します。

3-1. 契約書の記載を確認・貸す前の状態は記録する

賃貸で家が損傷を受けてしまったとき、原状回復の費用は入居者に請求することができます。しかし、支払いを拒まれるなどのリスクが存在します。リスクへの対策において重要となるのは、契約書の記載内容と物件の賃貸前における状態の記録です。

原状回復について、何に従い、どの範囲について費用を請求するのか、契約書で具体的に明らかにされていることが重要です。事前に交わした契約書上で明文化されていることで「オーナーと入居者の間でどちらが負担するべきか」という衝突を回避します。

また、契約書にはペットの飼育や禁煙のルールら、 貸し出し条件を明確にしておくことで、入居後のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。

損傷に関しては、「その損傷がいつできたのか」ということが重要となるため、貸し出し前に写真などで記録を残しておきます。戸建て(一戸建て)であれば室内に限らず、庭や門扉、塀など一通りの設備の状態を記録しておく必要があります。

これにより、先述の「入居者トラブルのリスク」や「傷や汚れが付いてしまう」リスクを対策することができます。

3-2. 戸建て(一戸建て)の賃貸経験が豊富な管理会社を選ぶ

初期費用に対して十分な家賃収入が得られないリスクを回避するのに、戸建て(一戸建て)の賃貸においては、賃貸管理会社選びが特に重要となります。

たくさんの戸建て(一戸建て)を取り扱っている専門性が高い会社に賃貸管理の相談をすることで、効率的な費用のかけ方、適切な賃料設定について、より多くの参考となる情報をもとにした提案を受けることができます。

経験が豊富ということは、多くのトラブルに対処してきたということでもあります。トラブルを回避するためのサービスも充実していることが考えられ、実際にトラブルが起きたときにもスムーズな解決のために経験や専門知識が活かされるでしょう。

転勤時の賃貸を積極的に取り扱っているリロケーション会社と呼ばれる賃貸管理会社では、一戸単位での取り扱いが多く、戸建て(一戸建て)の賃貸管理実績も豊富です。実績豊富な会社のサービスを利用することで、戸建て(一戸建て)の賃貸におけるリスクを抑えることができます。

さらに、賃貸管理会社は入居者選定においても重要な役割を果たします。入居審査において過去の賃貸履歴や信用情報を確認し、適切な入居者を選定するため、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

これらの対策をすることで先述の「入居者を見つけにくい」リスクなどが軽減できるでしょう。

関連記事

家を貸すときの信頼できる不動産会社の選び方とポイント

3-3. 適切な家賃設定をする

戸建て(一戸建て)の場合は特に、築年数やリフォームの状況を考慮した適正な賃料設定が重要です。

そのため、初期費用にいくら使うかなど、抑える箇所と使う箇所の見極めも重要です。そして周辺相場や入居者ニーズの調査に基づいた賃料を設定することで、安定した収入を得ることが可能です

リスク対策の第一歩は、プロへの相談から

どんなに準備をしても、自己判断では見落としてしまうリスクがあります。

しかし、戸建ての賃貸管理を長年培ってきた弊社なら、あなたの物件固有の条件に合わせた「トラブルを未然に防ぐプラン」をご提案可能です。

「私の家は貸せる状態?」「対策費用はいくらかかる?」

そんな疑問を解消するためにも、まずは無料査定と合わせて、プロの診断を受けてみませんか?

3-4. 家賃滞納時にも支払いが保証されるサービスを選ぶ

入居者に関するリスクの中で、賃料が支払われない可能性を挙げました。賃貸管理サービスの中には、こうした家賃滞納時の賃料の支払いを保証するものがあります。保証がついていれば、もし入居者が支払いを滞らせても、賃貸管理会社が家賃分を支払ってくれるので安心です。賃貸管理会社から説明を受ける際には、こうした保証サービスについて、どういうものが利用できるかを確認し、賃貸のリスク抑制を図りましょう。

ちなみに、リロの留守宅管理では「賃料支払保証サービス」がついているほか、賃貸期間中に発生し得る様々なリスクに備えた各種サービスが揃っています。

当社の賃貸サービスの詳細はこちらからご確認ください。

4. 戸建て(一戸建て)を貸すときの方法

戸建て(一戸建て)を貸すときの方法は、単に「入居者を募集して契約する」だけではありません。

まずは自宅を貸せる条件を確認し、管理方法を選び、賃料を設定したうえで入居者募集へと進むのが基本です。

流れを押さえて準備を進めれば、スムーズに貸し出せます。ここでは、戸建て(一戸建て)を貸すための具体的な方法や、賃料査定のチェックポイントについて解説します。

4-1. 貸せる条件を確認する

最初に確認すべきは、持ち家である戸建て(一戸建て)が貸せる状態にあるかどうかです。

住宅ローンが残っている場合、金融機関の承諾が必要になります。また、建物の名義や登記内容に問題がないか、耐震基準など法令面に不備がないかも重要です。

また、どの契約形態(普通借家契約・定期借家契約・一時使用賃貸借契約)が自分の事情に合っているかを考えておくと、後の手続きがスムーズになります。

4-2. 管理方法を選ぶ

戸建て(一戸建て)を貸すときは「自主管理」「管理委託」「サブリース」の3つの方法があります。

自主管理は費用を抑えられる反面、入居者対応や修繕の手間が大きくなります。

管理委託なら募集から家賃回収、トラブル対応まで任せられるため安心感があります。

サブリースは管理会社が一括で借り上げる方式で、家賃収入はやや減りますが空室リスクを抑えられます。どの方法が自分に合っているかを見極めることが成功の第一歩です。

4-3. 賃料を査定し、募集条件を決める

次に行うのが賃料査定です。

周辺の類似物件の賃料相場を調べ、総額で競争力があるかを確認しましょう。

家賃は「平米単価」より「月額総額」で比較されることが多く、ここを誤ると入居者が集まりにくくなります。併せて、敷金・礼金・更新料、ペット可否など入居条件を決めておくことも大切です。

専門的な視点が必要になるため、不動産会社に複数社査定を依頼し、比較して判断すると安心です。

4-4. 部屋を清掃し、入居者に好印象を与える

査定後は入居募集に向けて建物を整えます。

高額なリフォームは必須ではありませんが、ハウスクリーニングは実施します。

庭や外構を整えるだけでも印象が変わりますし、ファミリー層が重視するキッチンや浴室などの水回りが清潔であれば安心感につながります。

さらに、最新設備を一部導入すれば、周辺物件との差別化にもなります。

写真撮影も大切で明るい時間帯に外観や庭を含めて撮影すると訴求力が高まります。

4-5. 賃料や入居条件を決めて入居者を募集

契約形態を決めたあとは、賃料や入居条件など具体的な内容を設定します。

賃料設定は入居者を獲得するうえで非常に重要で、高く設定すれば利益は大きくなりますが、入居者が集まりにくくなるリスクがあります。

逆に安く設定すれば入居者は集まりやすくなりますが、利益が小さくなり、場合によっては損失が出ることもあります。

そのため、賃料設定は周辺の同規模物件の相場を確認することが基本です。

加えて、不動産会社に賃料査定を依頼すると、建物の立地や築年数、間取り、設備などを踏まえた適正価格を知ることができ、入居者を集めやすい条件を作ることができます。

入居者を選定するうえでは条件も重要です。

ペットの飼育、喫煙の可否、楽器の使用制限などが一般的です。条件が多すぎると希望者が入居希望者が減る傾向にあります。入居者をスムーズに獲得するためには、本当に必要な条件だけを設定することがおすすめです。

4-6. 内覧後に賃貸契約を結ぶ

入居希望者が現れたら、内覧を実施します。

部屋の整理整頓や清掃を整え、明るさや風通しをアピールすることで、物件の印象を良くすることが大切です。入居希望者からの質問には丁寧に答え、安心感を与えましょう。内覧時、貸主の立会いは不要です。転勤などで赴任先で生活している場合は、賃貸管理会社に委託できます。

内覧後、入居者が決まれば賃貸契約を締結します。

契約前には申込者の勤務先や収入、過去の賃貸履歴などを確認し、問題がなければ契約書を作成します。契約書には家賃の支払い方法や解約条件、入居者の遵守事項などを明記し、将来的なトラブルを防ぐことが重要です。

4-7.賃料査定のチェックポイント

戸建て(一戸建て)の査定では「立地・築年数・間取り」だけでなく、次の点もチェックされます。

- 駅やバス停、学校、公園などファミリー層向けの周辺環境

- 駐車場や庭の有無、外構の状態

- リフォームやクリーニングの実施状況

- エアコンやシステムキッチンなど最新設備の有無

これらは入居希望者の意思決定に直結するため、査定前に改善できる部分があれば整えておくことが大切です。

貸し出しの準備や条件決めは難しく感じるかもしれませんが、まずは『査定』を受けるだけで、具体的なプランが見えてきます。 賃料を知った上で『やっぱり貸さない』という判断も可能です。まずは情報収集の一環として、お気軽に無料査定をご利用ください。

5. 戸建て(一戸建て)を貸す前に知っておくべき注意点

戸建て(一戸建て)の貸す際に事前に気をつけておきたい注意点をいくつか紹介します。

5-1. 住宅ローンが残っている時

住宅ローンが残っている場合は、金融機関に無断で戸建て(一戸建て)賃貸に出すことは、契約違反となります。

なぜなら住宅ローン契約者本人またはその家族が住む家の購入を目的としたローンだからです。

住宅ローンが残っている状態で賃貸を始めようとする場合、住宅ローンをそのまま継続できるかどうかは、金融機関によって対応が異なるので必ず事前に金融機関に相談し承認を得ましょう。

戸建て(一戸建て)の賃貸が認められなかった場合は、賃貸用ローンへの借り換えを検討する必要があります。

もし金融機関に無断で戸建て(一戸建て)を貸し出して、あとから金融機関に賃貸の事実が発覚した場合には、金利の高い投資用ローンなどへの借り換えや、最悪の場合には一括返済を求められることも考えられます。そのため金融機関には、戸建て(一戸建て)を貸し出す前に相談しておくことをおすすめします。

転勤期間中に限った貸し出しであれば、住宅ローンを継続できるケースもあります。ただし、賃貸期間中は住宅ローン控除が適用外となる点には注意が必要です。再適用のためには転居する日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を持ち家を管轄する税務署に提出します。

関連記事

転勤中の住宅ローン控除(減税)はどうなる?賃貸する場合や適用条件と手続きについて解説

もし金融機関に無断で家を貸し出して、あとから金融機関に賃貸の事実が発覚した場合には、金利の高い投資用ローンなどへの借り換えや、最悪の場合には一括返済を求められることも考えられます。そのため金融機関には、家を貸し出す前に相談しておくことをおすすめします。

関連記事

住宅ローンが残った家を賃貸に出すのは黙認されるのか?賃貸に出せるケースとポイントを解説

5-2.税金について

賃料収入から経費を差し引いた利益は「不動産所得」となり、所得税(復興特別所得税含む)、住民税の対象になります。

これらは、賃貸で得た所得(利益)に対して課税されます。固定資産税や都市計画税という不動産を所有していることで発生する税金は、家を貸し出している間も引き続き支払うことになります。

参考:ナンバー1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)(国税庁)

5-3. 家賃収入は確定申告が必要になる

年間20万円以上の家賃収入があった方は、確定申告をしなければいけません。申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などが課せられる可能性があるほか、悪質な場合は刑事罰が課せられます。

申告期間は毎年2月中旬から約1か月間であり、インターネットや郵送、または税務署窓口で申告をします。家賃収入は不動産所得として申告します。

海外赴任中の場合でも、国内で得た不動産所得については確定申告が必要です。事前に納税管理人を選定し、納税管理人を通して確定申告及び納税します。

また、確定申告の際には、不動産に関する必要経費も忘れずに計上することが重要です。

管理費や修繕費、住宅ローンの利息、そして固定資産税などが該当します。これらの経費を適切に計上することで、課税対象所得を圧縮できるため、税負担の軽減が期待できます。

関連記事

持ち家を賃貸に出したときの確定申告や税金、計算方法と申告方法を解説

5-4.無償で家を貸した場合の税金

子供や親類に無償で家を貸した場合、所得税は発生しません。

貸しているだけなら贈与税も発生しないので無償で家を貸しても税務上の問題とはならないでしょう。しかし注意点として無償で貸しているため固定資産税や水光熱費など経費として認められません。

5-5. 賃貸契約の種類と特徴

賃貸の契約にはいくつかの種類があります。

特に将来自宅に戻る可能性がある場合は事前に契約期間を決めることができる定期借家契約、一時使用賃貸借契約で契約することが重要です。転勤などで一時的に家を貸したい場合、この2つの契約方法は契約期間を設定できることや普通借家契約のように自動的に更新されないことで将来の計画が立てやすいという大きな利点があります。。

定期借家契約は、契約時に定めた期間で必ず契約が終了します。「更新」はできず、賃貸の期間を延ばしたい場合は「再契約」となります。注意すべきこととして、期間満了の1年から6ヶ月前までに、借主への解約予告が必要です。

一時使用賃貸借契約は、転勤など利用できるケースが限定される契約です。一時使用の目的を果たしたことが解約の条件となります。借主への解約予告を3ヶ月前までに行えばよく、定期借家契約よりも貸主にとって緩やかな解約条件となり、より明確な将来設計が可能になります。

一方、賃貸でもっとも用いられる契約として普通借家契約があります。普通借家契約では、貸主からの解約には正当事由が求められ、解約が難しくなっています。帰任による解約が正当事由にあたるかは難しい判断になり、借主の引っ越し費用の負担などの金銭補償が求められることも考えられます。

普通借家契約と定期借家契約の主な違いを表で纏めました。適切な契約方法を選択することで、帰任後に家が返ってこないなどのトラブルを回避し計画通りの賃貸運営を可能にします。

| 項目 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |

|---|---|---|

| 契約期間 | 原則1年以上(通常2年) | 自由に設定可能(1年未満も可) |

| 更新の有無 | 更新可能(自動更新が基本) | 更新なし(期間満了で終了、再契約は可能) |

| 借主からの中途解約 | 特約があれば可能 | 原則不可(200㎡未満の居住用でやむを得ない事由は可能) |

| 貸主からの解約・更新拒絶 | 困難(正当事由が必要) | 原則不可(期間満了で終了) |

| 借主の権利保護 | 強い | 普通借家契約より弱い |

| メリット(貸主視点) | 長期安定収入、更新手続きの手間が少ない | 将来の利用計画が立てやすい、立ち退き交渉不要、短期貸し出し可能 |

| デメリット(貸主視点) | 立ち退きが困難、将来の利用計画が立てにくい | 再契約の手間、空室リスク、賃料が割安になるケースあり |

| 適したケース | 長期的に安定した収益を得たい場合 | 転勤などで一時的に貸したい、将来的に自宅に戻る可能性がある場合 |

5-6.自分に合った管理方法を選択する

管理会社に委託する際に3つの管理方法があります。

それぞれの特徴、メリット・デメリット、費用、適したケースを比較しながら解説します。管理方法は単なる費用と手間の問題だけでなく、貸主の「時間的制約」「リスク容認度」「賃貸経営への関与意欲」といった生活スタイルに大きく影響するので注意が必要になります。

| 管理方法 | 自主管理 | 管理委託 | サブリース(転貸) |

|---|---|---|---|

| 管理業務の範囲 | 全て自分 (募集、契約、集金、修繕、トラブル対応など) |

一部を管理会社に委託 | ほぼなし (管理会社が物件を借り上げるため) |

| オーナーの負担 | 多い | 中程度 | 少ない |

| 収益性 | 高 | 中~高 | 低 |

| 空室リスク | オーナー負担 | オーナー負担 | 管理会社負担(空室保証) |

| 費用(家賃比) | 0%(募集時仲介手数料は別途) | 3~8%程度 | 10~20%程度 |

| 適したオーナー | 経験豊富、時間と知識がある方、収益最大化志向 | 手間を減らしたい、迅速な対応を求める方 | 転勤・海外赴任などで手間をかけたくない、リスクを避けたい方 |

- 自主管理は「収益を最大化したい方」

- 委託管理は「面倒なことを避けたい方」

- サブリース(転貸)は「転勤・海外赴任などで賃貸管理全般を委託したい方」

に推奨しています。

貸主の多くのは、賃貸経営を本業とする大家や不動産投資家とは異なり、自身の生活スタイルや本業との兼ね合いで管理委託を選択することが一般的です。

特に転勤や一時的な不在で家を貸す場合、相場以上の賃料より「手間がかからないこと」や「空室リスクの回避」が優先されることが多く、サブリース(転貸)は収益性は低いものの「管理の一任」により、多忙なオーナーにとって「手間を増やしたくない」というニーズに合致します。

関連記事

家を貸すときは自分に合った管理方法を選ぶ

6. 戸建て(一戸建て)貸す際の費用について

戸建て(一戸建て)を貸す際には主要な費用も把握しておくと良いでしょう。大きく分けると初期費用、維持費用、退去後の費用に分かれます。

6-1. 戸建て(一戸建て)を貸す際の主要費用一覧

| 名称 | 目安金額/算出方法 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 仲介手数料(事務手数料) | 家賃の0.5~1ヶ月分+消費税 | 不動産会社への成功報酬 |

| リフォーム・修繕費 | 数万円~(広さによる) | 築年数や状態による | |

| ハウスクリーニング費用 | 数万円~(広さによる) | 内覧時の印象を左右 | |

| 火災保険料(家財含む) | 年間1万~2万円程度 | 建物部分は大家負担 | |

| ランニングコスト | 管理手数料 | 家賃の5~12%程度 | 管理会社に委託する場合 |

| 修繕積立金 | 定期的な外壁・屋根・設備修繕費用 | 戸建てはオーナー自身で準備 | |

| 設備修理・交換費用 | 数万~数十万円(内容による) | 経年劣化や故障時 | |

| その他費用 | 原状回復費用 | 数万~数十万円(内容による) | 借主の故意・過失分 |

| 確定申告の手間 | 時間的コスト | 年間20万円超の所得で必要 |

これらの費用は必要経費として計上できるため、税負担を軽減できるか可能性があります。

費用計上の方法は税理士や不動産会社(賃貸管理会社)などに相談してみましょう。

6-2. 初期費用

家を貸す際には、借主が入居するにあたり問題なく生活が送れるように事前に必要な修繕などをする義務があります。壁紙の張替え、床の傷、給湯器やエアコンが故障していた場合の修繕、交換をする義務があります。

6-3. ランニングコスト

入居者が決まると成功報酬として仲介料若しくは事務手数料が発生します。最大で1ヶ月分の家賃に相当する額を支払います。

また、入居が始まると入居者への対応(設備故障、隣人トラブルなどの窓口)、退去時の手続き、精算、原状回復の手配など多岐に渡る「賃貸管理業務」が発生します。これらは家賃の5~12%でほぼ全てを賃貸管理会社に任せることができるため、委託することが一般的です。

特に戸建て(一戸建て)の場合はマンションのような管理組合はないので、設備の故障に備えて自主的に修繕の積立てをしておくと良いでしょう。

6-4. 現状回復費用

賃貸契約上、借主が原因となる修繕以外は貸主が行うため、それらに関わる費用も貸主が払います。

壁紙、床の傷、水回りの汚れなど貸主負担で修繕義務を行います。汚損の原因が借主と分かるよう、

「3-1. 契約書の記載を確認・貸す前の状態は記録する」のように貸す前の状態を記録しておくことで責任の所在が明確になるので大切です。

関連記事

持ち家を貸す際の費用は?賃貸管理の手数料などの考え方

7. 持ち家の戸建て(一戸建て)貸す?売る?最適な選択を見つける

戸建て(一戸建て)を所有する方にとって、「賃貸に出すか、それとも売却するか」は、大きな決断です。どちらの選択肢にもメリット・デメリットがあり、貸主のライフプランや資産状況によって答えは異なります 。

7-1.賃貸がおすすめの場合

- 将来的に自宅に戻る可能性がある方

- 毎月安定した収入を希望する方

- 賃貸需要が高い立地にある戸建

7-2.売却がおすすめの場合

- まとまった資金を一度に得たい方

- 管理の手間をなくしたい方

- 将来的に戻る予定がない方

特に注意したいのは、税制上の優遇措置です。

自宅を売却する際に適用される「居住用財産の3,000万円特別控除」は、自宅に住まなくなって3年以上が経過すると適用対象外となる可能性があります。賃貸に出すことで、この大きな税制優遇を受けられなくなるリスクを考慮する必要があります。

このような複雑な比較検討を行い結論を決める上で、賃料査定をすることは有効な方法です。

査定を通じて、賃貸に出した場合にどれくらいの収益が見込めるかを具体的に把握できます。これにより、売却した場合の価格と比較検討し、貸主に最も有利な選択肢を見つけるための具体的な判断材料を得ることができます。

| 賃貸 | 売却 | |

|---|---|---|

| 収益のタイミング | 毎月安定した家賃収入 | まとまった売却代金を一括で取得 |

| 税金 | 不動産所得税(所得税・住民税)、固定資産税など。 減価償却による節税効果も |

譲渡所得税(特例適用で非課税の場合あり)居住用財産の3,000万円特別控除は賃貸に出すと適用外になる可能性 |

| 初期費用・維持費用 | リフォーム・修繕費、仲介手数料、管理手数料、税金など継続的に発生 | 仲介手数料、登記費用、測量費など。売却後は費用負担なし |

| 手間 | 入居者募集、契約、管理、トラブル対応、確定申告など継続的に発生 | 売却手続きは一時的。売却後は管理不要 |

| リスク | 空室リスク、家賃滞納、設備故障、近隣トラブル、資産価値下落 | 希望価格で売れない可能性、買い手が見つからない可能性。売却完了後はリスクなし |

| 将来的な選択肢) | 将来的に自宅に戻る可能性を残せる | 一度手放すと再居住は困難 |

| 適した方 | 将来的に戻る可能性がある方、定期的な収入を希望する方 | まとまった資金が必要な方、管理の手間をなくしたい方、戻る予定がない方 |

「貸す」か「売る」か、まだ決めきれない方へ

最終的な判断を下すには、「貸した場合の具体的な手取り収入」を知るのが一番の近道です。

賃料査定の結果(収益額)がわかれば、売却額と比較して、どちらが「資産としてお得か」が一目瞭然になります。

悩む時間を減らすために、まずは「貸した場合の収益」を無料査定でシミュレーションしてみませんか?

8. しっかりと準備をしたうえで戸建て(一戸建て)を貸し出そう!

この記事では、戸建て(一戸建て)を貸すことによる注意点やリスク、その対策などについて、マンションなどの集合住宅とは異なる部分もピックアップしつつ採り上げ、最後は実際に戸建て(一戸建て)を貸し出すための手順を紹介しました。

戸建て(一戸建て)を貸すことで、大切な資産に傷が付いてしまうのではないか、家賃を滞納されるのではないか、といった不安を感じる人がいるかもしれませんが、しっかりと準備をしておけば、リスクを抑えて家賃収入を得ることができます。

賃料査定は、単に価格を知るだけでなく、持ち家の戸建の市場における競争力、最適なリフォームの方向性、最も効果的な管理方法まで賃貸経営の全体像を具体的にイメージするための重要なステップです。