空き家対策の方法と知っておきたい基礎知識

更新日:

空き家の放置はさまざまなデメリットを生み、リスクを招きます。しかし、適切な対策を行えば、問題の解決は難しくありません。こちらでは、空き家に関する基礎知識と、空き家対策のポイントを紹介します。

1. 空き家は今や社会問題

現在、空き家の増加は、日本における重大な社会問題の一つとして位置づけられています。

空き家が増加している背景にはさまざまな原因が考えられますが、それらの中でも代表的なものとして、少子高齢化や核家族化の影響が挙げられます。たとえば、子どもが独立して親とは別の場所に住んでいる場合、親が施設に入ったり亡くなったりすると、実家が空き家になってしまいます。

空き家の取り壊しには多額の解体費用がかかり、更地の状態よりも土地に建物があったほうが固定資産税の支払いを少なくできます。空き家の取り壊しには多額の解体費用がかかり、更地の状態よりも土地に建物があったほうが固定資産税の支払いを少なくできますことがあります。こうした理由からも、空き家をそのままの状態で放置してしまうケースが増えているのです。

1-1. 空家等対策特別措置法の施行

社社会問題となる空き家への対策は、各自治体で条例をつくり対処してきましたが、人口減少などにより、空き家問題は更なる深刻化が懸念されていました。そこで空き家対策をより強固なものにするとして施行されたのが「空家等対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」です。平成26年に施行された本法は、通称“空き家法”とも呼ばれています。

空家等対策特別措置法では、自治体が空き家の管理体制などを調査し、家の状態や管理体制に問題があると判断した場合には、これを“特定空家”に指定します。その後、特定空家の所有者に対して、助言や指導を行うだけでなく、必要に応じて勧告や立ち入り調査、所有者の個人情報取得など行政命令も出せるようになっています。

2023年の法改正では、放置すれば特定空家となるおそれのある空家(管理不全空家)に対しても、自治体が指導や勧告を行うことができるようになりました。

1-2. 空家等対策特別措置法の“特定空家”とは?

空家等対策特別措置法では、「倒壊の可能性などで周囲に危険を及ぼしていたり、不衛生であったりする建物」「きちんとした管理がなされておらず、そのことで景観を損なっているような建物」、そのままにしておくと周辺の生活環境に害をなすような「空き家(等)」を「特定空家等」として定めています。所有している土地に住宅があると、「住宅用地の特例」が適用されて、課される固定資産税が軽減されるものなのですが、もし空き家が特定空家として指定されてしまうと、その後、その状態を改善するよう自治体からの勧告を受けるようなことがあり得ます。そうした場合、住宅用地の特例は適用されなくなり、資産を維持する上で、ランニングコストにおいて損をしてしまうことになります。下記は特定空家の定義を表す「空家等対策特別措置法」の原文です。

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう

(空家等対策特別措置法)

1-3. 空き家の発生を抑制するための特例措置で3,000万円の控除も

空き家対策の措置は空家等対策特別措置法だけではありません。そのほかにも、国や自治体がさまざまな対策・取り組みを行っています。

たとえば、空き家を活用できる状態にしやすくするための制度として、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」というものがあります。空き家になった住まいを相続し、その土地や建物を売却などで第三者に譲渡する場合、譲渡で発生した相続人の所得には譲渡所得税が課されますが、耐震性があると認められている住まい(譲渡前後の耐震リフォームによるものも可)、空き家を取り壊して更地にした土地、これらを相続した日から三年後の年末までの期間で譲渡できた場合には、課税に際して「特例措置」が適用されることで、対象となる譲渡所得から3,000万円までが特別控除されます。

特例措置の適用を受けるためには、次のすべての条件を満たす必要があります。

- 昭和56年5月31日以前(建築基準法改正によって耐震基準が見直される前)に建築されていること

- 区分所有建物登記がされている建物でないこと

- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

(平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始の直前にその家に住んでいなかった場合でも、相続開始の直前まで老人ホームなどへ入所していた場合であれば、入所直前までは当該家屋で居住していたことなどの条件も満たしている一部のケースでは、特例措置の適用対象)

このほかにもいくつか要件があります。

参考: No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例[国税庁]

この特例措置の適用期間は法改正により、2027年(令和9年)12月31日まで延長されています。

国主導ではない、各地の自治体によって行われている取り組みとしては、「空き家」と「空き家を有効活用したい人」のマッチング、空き家のごみ処理補助といった取り組みが空き家対策として見られます。

参考: 起業家による空き家活用モデル事業[東京都産業労働局]

2. 空き家を放置することで考えられる問題

空き家を放置することは、空き家の所有者がリスクを負うだけでなく、隣接する住居の住民、さらには周囲の地域住民にとってのリスクや迷惑となる可能性があります。空き家を放置することで起こりうる代表的な問題をご紹介します。

2-1. 経済的なデメリットや問題

空き家を適切に管理せずに放置することは、経済的なデメリットを抱え込むことにつながります。

まず空き家を保有することでランニングコストが発生します。不動産は所有しているだけで固定資産税や都市計画税の課税対象です。将来に向けて物件を活用する用途を考えている、機会をうかがっている、あるいは何かしら選択を迷っているといった状況であれば、仕方がないこともあるかも知れません。しかし、使用予定もなく、ただ持っているだけの空き家に、税金などのコストがかかり続けるのは不経済としか言えません。

また管理が行われていない空き家は、支払うコストが無駄になるだけではなく、老朽化が進んだり害虫が発生したりすることで、物件の資産価値が低下する恐れがあります。将来的に売却価額が下がるほか、賃貸や居住用として使用する場合に、まとまった改修費用が必要になってしまいます。

空き家を放置すると、自治体からその空き家が「特定空家等」とされてしまうリスクも高まります。「特定空家」とされると「住宅用地の特例」が受けられなくなる可能性があります。この制度が利用できなくなると、固定資産税は6倍、都市計画税は3倍に膨らんでしまいます。また、行政から解体命令が出された場合は、解体費用を所有者が負担しなくてはなりません。

空き家放置による物件価額の低下やムダなコストを避けるためには、空き家を売却によって手放すことや、賃貸運用などの方法で管理を行うことが大切です。

2-2. 犯罪リスクの温床となる問題

空き家には、ホームレスや犯罪者が棲み着いてしまうリスクがあります。不法占拠が行われるだけでなく、空き巣、放火、詐欺の拠点など、他の犯罪に派生する危険性も伴い、結果として周辺地域の治安を悪化させることにもつながります。特に犯罪リスクが高い空き家の特徴は以下の通りです。

- 出入り口が施錠されておらず、簡単に侵入できる

- 囲いがない、もしくは壊れている

- 庭の手入れがされておらず、雑草や木が生い茂っている

- 視界を妨げるものが多く、建物内部の見通しが悪い

- 人が住んでいる形跡、もしくは管理が行われているような形跡がない

空き家をこうした状態にしないためには、定期的な巡回やメンテナンスを行うことが必要です。

2-3. 災害問題

空き家の建材が腐食して倒壊した場合、家が倒壊したことも十分に大きな問題ですが、通りすがりの人が巻き込まれてケガを負わせてしまったら……所有者として、管理を怠ったといった事実があった場合にその責任を負うだけでなく、悪意や不注意の有無に関わらずに負わされる責任である無過失責任も負わされてしまうことがあります。

空き家を放置することで、倒壊による災害が発生し得ること以外には、空き家にゴミが溜まっていることや、庭の枯れ草が放置されていることがあると、火災時に延焼を引き起こすなどという防災上のリスクも大きくしてしまう問題があります。

2-4. 衛生問題

空き家の敷地は、ゴミの不法投棄をされやすくなります。不法投棄されたゴミを片付ける人がいなければ、不衛生な状態で放置され、害虫や害獣が殖える温床になったり、悪臭が発生する原因になったりすることが考えられます。

ゴミの不法投棄は犯罪です。しかし犯人が捕まらない限り、その処分を行うための負担は所有者が被ることになってしまいます。

衛生問題もまた、他の問題と同様に、自身だけに関わることではなく、近隣への迷惑になると同時に、トラブルへと発展する可能性があります。

2-5. 景観問題

空き家の劣化が放置されると、家の見た目も次第に悪くなります。その家自体に関する外観の清潔感や美しさといったことだけが問題になるだけではなく、その家が視界に入る周囲の景観を損ねることへとつながり、害虫が湧き、周辺にある住居の資産価値をも下げてしまいます。

一度深刻なダメージを負ってしまった空き家の復旧には大きな費用が必要になります。人が住まない空き家は、定期的な手入れを行うか、取り壊して更地にするなどして、余計な管理費用や復旧費用をなくしておくことが対策となります。

2-6. そのほかの問題

ここまで、「空き家を放置することの問題」として、空き家所有者にとって代表的な問題をいくつか挙げてきました。一方で、空き家の問題には「空き家が放置されることによる社会問題」としての面があります。

「景観問題」の中でも挙げましたが、管理されていない空き家があることで、その一帯の土地の価値・評価が下がることは、空き家が抱える見た目以外の問題からの影響としても起こります。また、再開発などが進められているエリアでは、放置された空き家の存在が有効な土地活用の障害になることがあります。

このように、空き家の放置はオーナーだけの問題ではなく、地域や社会の問題でもあると言えるのです。

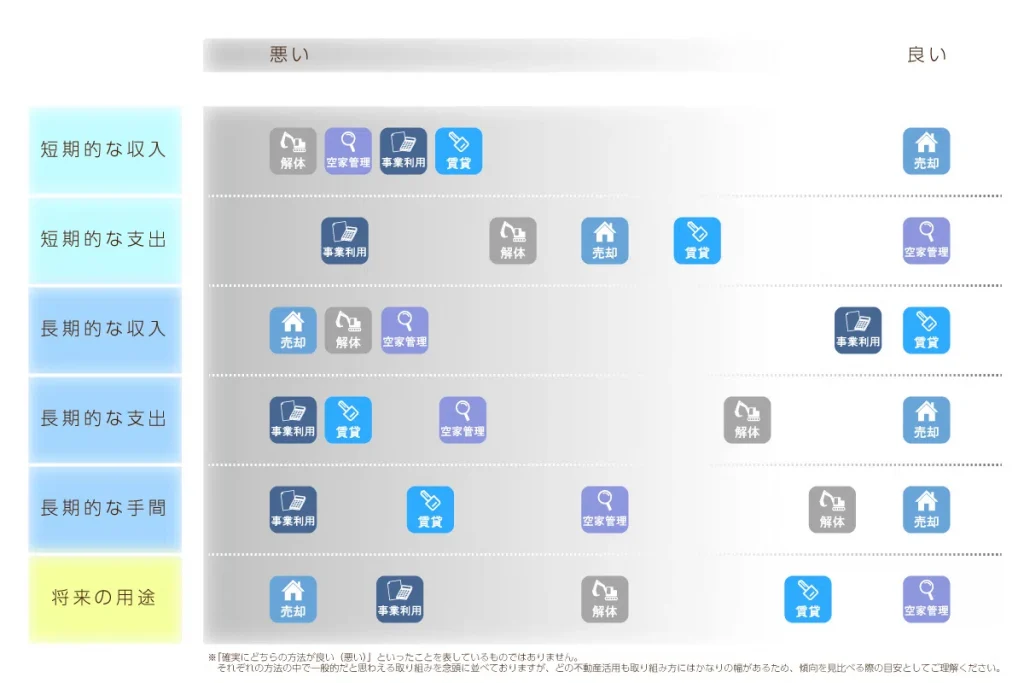

3. 主な空き家対策5選

空き家に関するデメリットやトラブルを回避するため、また周囲の迷惑にならないためにも、空き家を放置しないための対策を考える必要があります。

3-1. 売却〜空き家を現金化して問題をクリア〜

空き家を抱えるデメリットを回避するための根本的な対策として、空き家を売却してしまう方法があります。空き家を手放すことで、ランニングコストや管理の手間、トラブルのリスクをなくすことができます。無事売却できれば、空き家の問題をまとめて解決できます。さらにまとまった現金を得られ、投資や他の必要な出費を賄うことができます。

ただし、売買を成立させるためには買主を見つけなければなりません。物件やエリアにあまり人気がない場合は、期待していた金額で売却できないこともあるかも知れません。また、一度売却が成立すると、その後同じような物件を見つけて買い戻すことは難しい場合が多いので、その点もしっかり納得した上で手放しましょう。

メリット

維持管理の手間をなくし、まとまった現金を得ることができる。

デメリット

売却後は似たような物件を買い戻すことは難しく、売却後に価値が上昇した場合や物件を使いたい用途ができた場合に後悔するリスクがある。

3-2. 賃貸〜家賃収入を得ながら不動産を保持〜

地域や物件に賃貸ニーズが見込めるならば、空き家を賃貸に出すのがおすすめです。

入居者がいれば、その間は家賃収入が得られます。固定資産税や都市計画税、家の資産価値を保つためのメンテナンス費用といった維持費の負担を家賃収入の範囲でうまく賄うことができれば、自宅以外の家を保持することによる経済的なデメリットはほとんど感じられなくなるでしょう。むしろ、空き家の維持費以上の家賃収入が得られれば、使っていなかった空き家がお金を生みだすため、賃貸は空き家を保持するリスクへの対策として有効な方法の一つと言えます。

また、入居者が住んでいると通水・通風といったことが日常的に行われるため、物件が劣化していくスピードも緩やかになり、また、入居者が住んでいることで犯罪のリスクも低減できるといったメリットもあります。

一方で、あらかじめ認識しておくべき注意点もあります。入居者の退去から次の入居者が決まるまで、賃料を得られない空室期間が生じるリスクがあり、修繕・リフォームの手配、そのほか契約・更新・解約時の対応など、賃貸管理を行うには手間もかかります。

賃貸運営は管理業務が多岐に渡るため、個人がこなす自主管理は難しいことが多いです。手数料が必要になりますが、賃貸管理会社に様々な管理業務を委託することで、小さな手間でも賃貸運営を行うことが可能になります。

メリット

空き家を活かして長期的に収入を得られる。

デメリット

適切な賃料を設定しないと入居者が見つからないまま、かけた手間と費用の割に収入が安定しないということがある。

3-3. 空き家管理〜定期巡回・メンテナンスで資産価値を維持〜

不動産を売ることも貸すことも行わず、放置ではなく、維持管理を行う方法です。定期的なメンテナンスを行っていれば、空き家であっても価値を保つことができ、人の出入りがあることや清潔さが保たれていることで様々なトラブルが起こるリスクを軽減できます。キレイで安全な状態に空き家を保つことで、空き家が経済的なデメリットとなる要因の一つとして挙げた「特定空家等として認められること」も避けられます。

空き家の管理の方法はいくつかの手段が考えられます。

まず一つ目は所有者による自主管理です。手間や労力はかかりますが、業者委託時に必要となる手数料といった実費以外のコストを節約できます。しかし、空き家が現在住んでいる場所から遠いような場合は、移動の手間も時間も交通費も多くかかり、かえって無駄が多くなってしまうかも知れません。

所有者自身が空き家から遠方にいる場合でも、近くに住む兄弟や親戚などがいれば、管理をお願いできるかも知れません。業者に管理を委託する費用を支払う代わりにお礼を用意する手間なども考えられますが、空き家を放置するよりはずっと良く、有効な空き家管理の手段の一つといえます。

最後に挙げるのは、様々な企業が提供している空き家管理サービスを利用する方法です。管理を委託するためにコストがかかりますが、手間や労力がかからず、空き家の近くに住んでいる必要もありません。最初から賃貸や売却を希望しない、あるいはできないために空き家管理サービスを利用することもありますが、賃貸や売却までの空室となっている期間、物件の状態を維持する目的でも利用できます。

メリット

あまり費用をかけずに、いつでも利用することができる家として維持することができる。

デメリット

物件の維持管理の手間や費用がかかるが、空き家を活用して収入を得ることはない。

3-4. 解体~建物を壊して更地にすれば多くの問題はクリア~

戸建てが空き家だった場合、売却にしても、賃貸にしても、建物についてそれほど価値を期待できないならば、建物の劣化による倒壊や不法侵入・空き巣などの犯罪リスクを避ける目的で、一旦建物を解体してしまう方法が有効な場合があります。

建物がなくなれば管理の手間もほとんどなくなり、先に挙げたようなほかの問題も大部分をクリアできます。更地にすることで、住居以外の新たな用途が生まれ、貸し出し方の選択肢が広がるだけでなく、建物がある状態よりも売却しやすい資産に変わることもあります。

しかし、解体を行うには費用がかかること、更地にすると支払わなければならない税金が増えることを、経済的なデメリットとして注意しておいた方が良いでしょう。多くの場合、土地に住居が建っていると、その土地の固定資産税と都市計画税は、住宅用地の特例によって優遇を受けています。家を解体して更地にしてしまうと、税率の優遇は受けられなくなってしまいます。

解体によってできなくなることと、引き換えに生まれる選択肢をしっかりと見比べた上で、解体するべきか検討しましょう。解体後の用途について具体的には判断がつかない場合にも、建物の価値が維持管理するのに見合わないならば、解体は空き家のままよりも維持管理を楽にする方法として有効です。

メリット

物件を管理する手間がほとんどなくなり、犯罪リスクや周辺へ迷惑をかけてしまうリスクはなくなる。

デメリット

住宅用地の特例による税制優遇が受けられなくなるほか、空き家の解体には費用がかかり、再び建物が必要な場合には再建築となる。

3-5. 住宅賃貸経営以外の事業利用~所有不動産でビジネスにチャレンジ~

賃貸で収入を得る方法は「家」を貸し出すだけではありません。空き家を解体して更地となった土地や、用途に合わせてリノベーションを行って転用し、積極的に活用するという選択肢もあります。たとえばコインパーキングやトランクルームなどは、よくある転用例です。

空き家・空き地の用途として、住居、事務所、店舗、駐車場、収納スペースといった様々な用途のうち、どれがより大きな収入を生むかは、地域の需要や土地ごとに異なり一概には言えません。しかし、家の状態によっては、売却や賃貸のために直すよりも取り壊した方が早くて安上がりということや、少し費用と手をかけて住居以外の用途に使えるようにできることもあり、住居以外の用途で不動産をビジネスに活用する方法も空き家対策として選択肢の一つです。

メリット

事業内容によっては、賃貸経営よりも高額な収益を得られる。

デメリット

初期投資として解体や改修の費用がかかり、事業の選択を誤った場合は、想定していた収入が得られないことがある。

| 売却 | 賃貸 | 空き家管理 | 解体 | 事業利用 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 収入 | 売却価格 | 賃料収入 | – | – | 事業収入 |

| 支出 | 仲介手数料・諸費用 | 工事費・手数料・税金等 | 管理費・税金 | 解体費・税金 | 初期投資・運営費・税金 |

| 手間 | – | 契約手続き・修繕・確定申告 | 修繕 | 土地管理 | 事業運営 |

| 使用制限 | – |

賃貸期間中の使用制限 解約時期の制限 |

いつでも使える | 建物が必要な場合は再建築 | 事業用 |

収支や手間に関するメリット・デメリットの傾向イメージ図

4. 状況別対策方法

最後に、状況ごとの空き家対策方法について考えてみましょう。以下では、よくある3つのケースと、おすすめの解決法をご紹介します。

4-1. 両親から相続で実家を受け継いだが、遠方に住んでおり、将来的に居住する予定もない。今後この家について発生する手間も極力なくしてしまいたい……

この場合、許容できる手間の程度によって判断が分かれます。家を解体せずにそのまま残しておく場合で、「売却」「賃貸」「空き家管理」の3つの空き家対策について、先々における手間の大小だけで見比べるならば、手間が大きい順に「賃貸(賃貸管理・保守管理・納税)」>「空き家管理(保守管理・納税)」>「売却」となります。

ですが、「賃貸」も「空き家管理」もこれらの手間は、賃貸管理会社が提供しているサービスを利用し、賃貸管理を委託することで、大部分において省くことができます。委託の手数料はかかり、委託先業者とのやり取りなどが手間として多少は残りますが、所有者自ら様々な管理を行うことに比べれば随分と楽になります。

使う予定がない家を無理に残しておくこともないかも知れませんが、物件次第ではそれほど手間をかけなくとも意外なほどの賃料が期待できるということもあり得ます。試しに賃料査定やかかる手間について相談をしてみると良いかも知れません。

とはいえ、管理の手間の一切をなくしたいという方には、やはり空き家を売却することがすすめの方法です。物件を手放すことで、今後の管理の手間や納税も含めた維持費を気にしないでよくなり、資産が整理されて考えることが減ること自体に、選択肢としての魅力を感じる方もいるかもしれません。

また、今回の例は相続の場合なので、相続税の納税が必要です。相続税の納付は、基本的には期限内に金銭により一括で行うで行います。物件の購入者を見つけられれば、資産をまとまった現金へと変えられることも、「売却」という選択肢の大きな特徴です。多額の金銭の支払いが発生するタイミングで現金が得られるので、「保有資産のバランスを調整するのに都合が良い」という考えから売却を選ぶという方も多いかもしれません。

当社のように、賃貸だけでなく売買も取り扱っているというところもあるため、判断が難しい場合には、両方併せて不動産会社に相談してしまうというのも一つの解決策です。

4-2. 転勤によって一時的に海外へ赴任することになった。家族帯同となるので留守宅になるが、そのまま放置・空き家管理だけではもったいない……

家をしばらくの間空けることになっても、将来的には元の家に帰ってきたい方であれば、売却を選択肢として考えることは少ないと思います。次に住むのが必ずしも元の家に限らなくても良いという方にとっても、帰任時に改めて新居を探すのは、元の家に帰ることよりも大変なことです。かといって、2年以上などの長期に渡って、家を留守宅とするのであれば、空き家にして維持管理のためのコストだけをかけ続けるのももったいないでしょう。空けている間は賃貸することで資産を活用して収益化しつつ、必要になったらまた自宅として使えるように返してもらった方が、有効的な資産活用ができるのではないでしょうか。

賃貸を行う場合、賃貸借契約にはいくつかの種類があります。

普通借家契約の場合、オーナー都合に合わせて入居者に退去してもらうことは難しくなります。入居者から同意が得られなければ、基本的には契約が更新されてしまい、すると解約してオーナーの居住が可能になる時期は先送りとなってしまうのです。

一方、定期借家契約や一時使用賃貸借契約を用いていれば、通常明け渡しはスムーズに行われます。これらは、一時的に自宅を貸したい転勤者に最適な方法です。

とくに転勤中に一時使用賃貸借契約を用いて賃貸を行った場合、解約時にはこの契約が大きなメリットを発揮します。この契約は貸主の転勤期間に限って賃貸することを前提としており、転勤期間の延長や短縮に合わせて解約や明け渡しのタイミングを調整しやすくなっています。入居者からの解約がなければ、基本的には貸主の帰任に合わせた解約となるため、限られた転勤期間の中で賃貸が行われる期間を最大化しやすいこともメリットです。

4-3. 賃貸をしていたが入居者が退去してしまった。半年後に活用することが決まっているが、賃貸を再開するには残っている期間が短すぎる

賃貸が行われるとき、入居者にとっては引越しや契約といった手間もかかるため、通常、賃貸物件は数年単位での契約が一般的です。他の募集の条件にもよりますが、契約期間が2年より短くなると、入居希望者は「家の建て替え中」など、特別な事情を抱えた一部の人に限られてしまい、入居者が決まりづらくなります。

賃貸募集を行うには期間が足りないけれど、ただ空けておくには心配なときには、空き家管理サービスが有用です。数カ月程度であっても、人が住んでいない密閉状態にしておくより、毎月定期的な通風・通水が行われていた方が、建物の価値を保つ上では安心です。

5. まとめ

社会問題にまで発展している空き家問題。

対策としては、売却・賃貸・管理・解体といった方法があります。どの方法が適切かは、例に挙げた通り、所有者が置かれている状況によって異なります。

判断の基準や検討の方法を考える際には、プロに相談して情報収集から始めてみるという方法があります。賃貸管理会社やリロケーション会社と呼ばれる業者の中には、「賃貸」だけでなく「売買」や「空き家管理」など、いくつかの方法について相談できる会社もあります。

空き家の放置は長引くほどに、ますます深刻化してしまいます。気づいたときにはいつの間にか選択肢が狭まってしまっていることもあります。現時点であればどのような選択肢がとれるのか、早めに調べてみてはいかがでしょうか。将来の資産に大きな違いが出るような発見がそこにはあるかも知れません。